こんな疑問を解決します

- 高卒認定試験って聞いたことあるけど、どんな試験なんだろう?

- 高卒認定試験と大検って同じ試験じゃないの?

- 高卒認定試験に合格したら、最終学歴は高卒になるの?

高卒認定試験という名前は知っているけど、具体的にどんな試験なのか分からない方は、多いのではないでしょうか。

この記事では、「高卒認定試験がどんな試験なのか」について解説しています。記事を読むことで、高卒認定試験の全てを知ることができます。

高卒認定試験を受験するかどうかの判断材料にしてね

高卒認定試験とは、高卒と同等の資格を得られる試験

高校を卒業した人と同じか、それ以上の「学力」があることを認定する試験が、高卒認定試験です。正式名称は「高等学校卒業程度認定試験」と言います。

合格者に与えられる高卒認定資格があれば、高卒とほぼ同等の選択肢を持つことができます。

例えば、日本の大学・専門学校・短大の受験資格が与えられるよ

人生の可能性を広げるきっかけになるのが、高卒認定試験なのです。

高卒認定試験の概要

高卒認定試験の概要

- 受験資格:大学入学資格を持っていない16歳以上

- 解答方法:マークシート方式

- 試験時間:1科目50分

- 試験の時期:8月の上旬と11月の上旬 ※1年に2回ある

- 試験会場:都道府県ごとに異なる

- 合格点:40〜50点ほど

- 出題範囲:高校1年生で教わる範囲

大学の入学資格を持っておらず16歳以上であれば、高卒認定試験は誰でも受験できます。ただし、18歳になるまでは合格者として認められません。

高卒認定試験はマークシートで解答します。マークシートとは鉛筆などで塗りつぶして解答する欄が、印刷された用紙のことです。

各試験会場は文部科学省のホームページなどで知ることができます。

合格点は公開されていませんが、40〜50点と考えておくとよいでしょう。

全ての科目で50点以上を取ることができれば、試験に合格できる可能性は高いと言えます。

受験科目の数は8〜9科目

| 教科 | 試験科目 | 科目数 | 要件 |

| 国語 | 国語 | 1 | 必修 |

| 地理歴史 | 地理 | 1 | 必修 |

| 歴史 | 1 | 必修 | |

| 公民 | 公共 | 1 | 必修 |

| 数学 | 数学 | 1 | 必修 |

| 理科 | 科学と人間生活 | 2または3 | 以下の①、②のいずれかが必修 ① 「科学と⼈間⽣活」の1科⽬及び「基礎」を付した科⽬のうち1科⽬(合計2科⽬) ② 「基礎」を付した科⽬のうち3科⽬(合計3科⽬) |

| 物理基礎 | |||

| 化学基礎 | |||

| 生物基礎 | |||

| 地学基礎 | |||

| 英語 | 英語 | 1 | 必修 |

「理科」は受験する科目を選ばなければいけません。

「科学と人間生活+〜基礎(計2科目)」あるいは、「〜基礎×3(計3科目)」を受験する必要があります。6科目が必修なので、受験するのは8〜9科目となります。

免除の条件を満たせば受験する科目は減らせます。ただし、1科目は受験しなければいけません。

免除を受けるための条件

- 高等学校(高校)で取得した単位がある

- 高等専門学校(高専)で取得した単位がある

- 大学入学資格検定(大検)で合格した科目がある

- 文部科学省が定めた技能審査に合格している

上記のいずれかを満たすことで、免除は受けられます。

高卒認定試験と大検の違いとは?

| 高卒認定試験(平成17年度) | 大検 | |

| 受験科目数 | 8〜9科目 | 9~10科目 |

| 教科 | 「国語」「地理歴史」「公民」「数学」「理科」「外国語」 | 「国語」「地理歴史」「公民」「数学」「理科」「家庭」「選択科目」 |

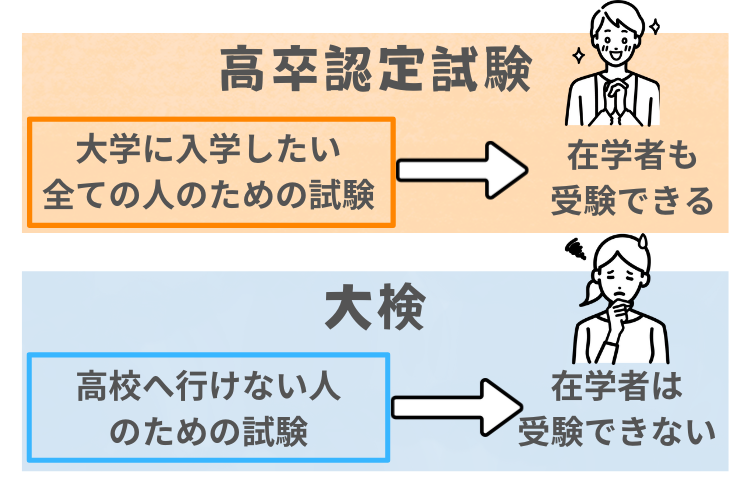

| 受験資格 | 高校などの在学者も受験できる | 高校などの在学者は受験できない |

1951年から2004年まで行われていた、大学入学資格を与えるための試験が「大学入学資格検定(大検)」です。

2005年からは「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)」に名称が変わっています。

高卒認定試験と大検は実質的に同じ試験なんだ

経済的な理由で高校へ通えない青少年に、大学入学資格を与えることが大検の目的でした。

しかし、大検は高校中退者などが大学へ進学するための手段になっていきます。

名称が高卒認定試験へ変わったことで、「高校に通えない青少年」だけではなく、より多くの人へ大学入学資格を与えるための試験になったのです。

そのため、高卒認定試験は高校の在学者でも受験できるようになっています。

高卒認定試験で合格しても、高卒にはなれない

高卒認定試験に合格しても進学しなければ、最終学歴は中卒です。

高卒認定試験の合格者に与えられるのは高卒認定資格。この資格があれば、高卒レベルの「学力」があることを認定されます。

学力だけが認定されるため、高校を卒業したことは認められません。

高卒資格が欲しいのであれば、定時制などの高校で卒業するしかないのです。

- 高卒認定資格:高校を卒業した者と同等以上の、「学力」があることを認定される

- 高卒資格:高校を卒業したことが認定される

高卒認定試験で合格するべき理由とは

勉強するモチベーションを保てなければ、高卒認定試験は合格できません。モチベーションを保つには、高卒認定試験で合格するメリットを知ることが大切です。

本項目では、高卒認定試験に合格するメリットについて解説します。

大学や専門学校へ入学できる

高卒認定試験の合格者には、日本の大学・専門学校・短大における受験資格が与えられます。

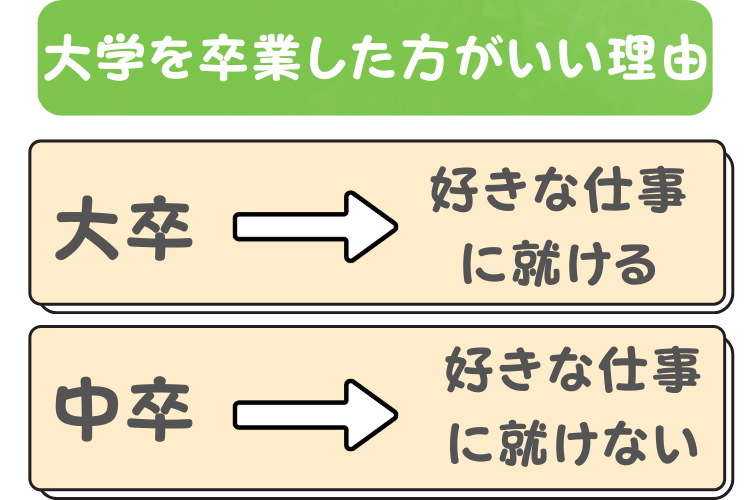

大学・専門学校・短大などを卒業することは、就職する上で重要です。大学などの新卒者と中学の新卒者では、求人数に大きな差があるからです。

「企業が採用したい、人員の数」を求人数と言います。

令和6年度3月末における求人数の比較

- 大卒の求人数:77.3万人(リクルートワークス研究所の調査)

- 中卒の求人数:986人(厚生労働省の調査)

調査の結果を見てみると、大卒と中卒では求人数に開きがあることが分かります。

つまり、大学・専門学校・短大を卒業することで、就ける職の幅が大きく広がるのです。

就職するチャンスが増える

大学・専門学校・短大などに進学しない場合でも、高卒認定試験に合格すると就職できる可能性が高くなります。

高卒認定試験の合格者を高卒と同等に扱う企業もあるからです。

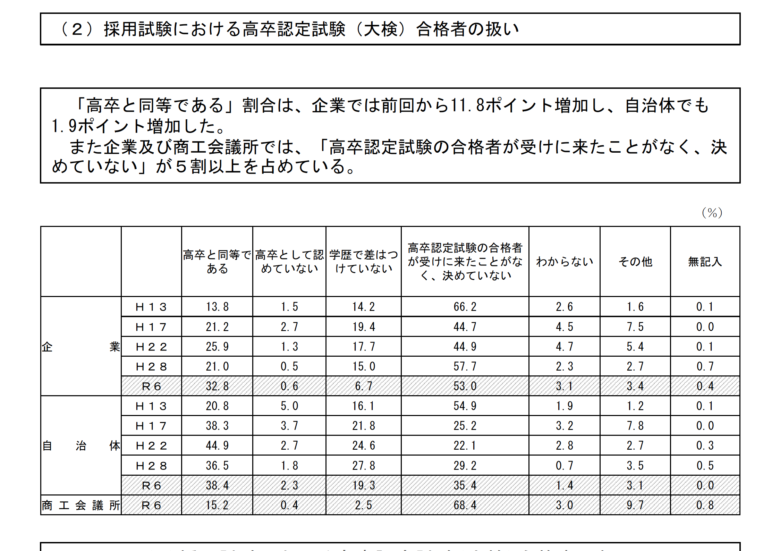

文部科学省の調査では、32.8%の企業が「採用試験のときに高卒認定試験の合格者を、高卒と同等に扱っている」と答えています。

「高卒と同等に扱わない」って答えた企業は0.6%しかないよ

また、応募条件を「高校卒業以上、あるいは同程度の学力」としている求人に、応募できるようになります。

高卒認定試験に合格することで、やりたい仕事に就ける可能性が高まるのです。

取得できる資格が増える

高卒認定試験に合格すると、受験できる国家試験や採用試験の数が増えます。

| 受験できるようになる国家試験の例 | 受験できるようになる採用試験の例 |

| 小学校教員資格認定試験 | 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験) |

| 建築物環境衛生管理技術者試験 | 税務職員採用試験 |

| 職業訓練指導員試験 | 航空保安大学校学生採用試験 |

| 普及指導員資格試験 | 海上保安学校学生採用試験 |

| 保育士試験 | 気象大学校学生採用試験 |

国家試験の合格者には国家資格が与えられます。

国家資格とは知識や技術があることを、法律に基づいて国に認定された人が得られる資格です。社会からの信頼性が高い資格となっています。

特定の資格を持っている人には、資格手当が企業から与えられる場合もあります。国家資格を取得することで、給料アップに繋げることもできるのです。

給料アップや就職のチャンスを掴むためにも、高卒認定試験に合格しましょう。

高卒認定試験の出願方法

高卒認定試験で出願するときは、さまざまな書類を準備する必要があります。

どんな書類を用意して、どのように提出するのか分からない方は多いのではないでしょうか。

本項目では高卒認定試験における出願の流れについて、分かりやすく解説します。

出願方法

- 書類を用意する

- 「受験願書・履歴書」に必要事項を記入する

- 封筒に書類を入れる

- 郵便局から発送する

書類を用意する

| 用意する書類 | 対象者 |

| 受験願書・履歴書 | 必須 |

| 収入印紙 | 必須 |

| 証明写真2枚 | 必須 |

| 住民票もしくは戸籍抄本 | 高卒認定試験を初めて受験する方 |

| 単位修得証明書 | 単位の取得によって免除を受ける方 |

| 技能審査の合格証明書 | 技能審査の合格によって免除を受ける方 |

| 科目合格通知書 | 高卒認定試験や大検で合格した科目がある方 |

| 氏名や本籍を変更した理由が分かる公的書類(戸籍抄本など) | 単位修得証明書や科目合格通知書に記された、氏名や本籍地が現在とは異なる方 |

| 個人情報の提供にかかる同意書 | 科目合格通知書の氏名や国籍が現在とは異なる、外国籍の方 |

| 特別措置申請書及び、医師の診断・意見書 | 身体上の障害などがあるため、受験のときに特別措置を受けたい方 |

「受験願書・履歴書」「収入印紙」「証明写真2枚」は、必ず提出する必要があります。その他の書類は必要に応じて用意してください。

収入印紙は受験料の支払いに使います。受験する科目数に応じた金額の、収入印紙を用意しましょう。

「(必要な金額)分の収入印紙をください」と郵便局などで伝えると、収入印紙は購入できます。

受験料

- 7〜9科目を受験する方:8500円分の収入印紙が必要

- 4〜6科目を受験する方:6500円分の収入印紙が必要

- 1〜3科目を受験する方:4500円分の収入印紙が必要

証明写真は試験当日の本人確認で使います。マスクなどの本人確認を妨げるものは全て外して、顔がはっきり見える状態で写真を撮りましょう。

「縦4cm×横3cm」の写真が、2枚必要な点にも注意してください。

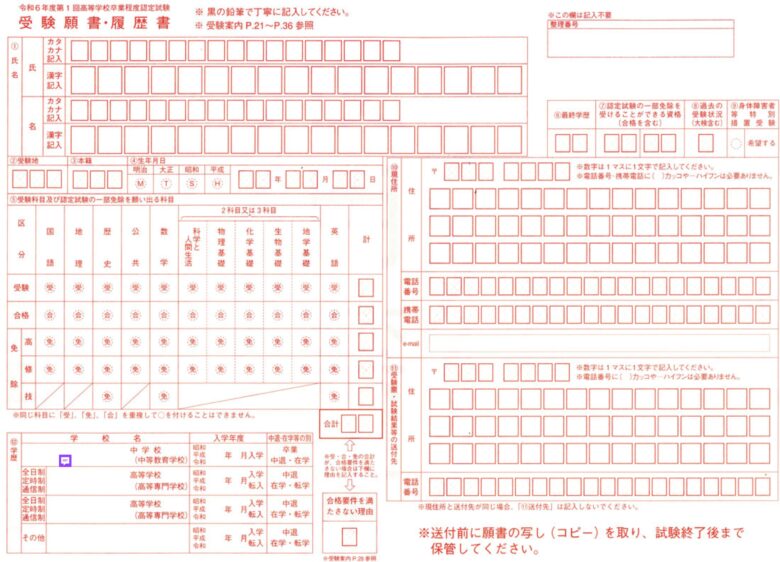

「受験願書・履歴書」に必要事項を記入する

鉛筆(H・F・HBのいずれか)またはシャープペンシルで、「受験願書・履歴書」に必要事項を記入しましょう。

「受験願書・履歴書」に誤った内容を記入すると、受験できない場合があります。記入ミスを起こさないためにも、必要事項は慎重に記入してください。

必要事項を記入したら、受験案内の「『受験願書・履歴書』10のチェックポイント」にチェックを入れて、記入ミスがないことを確認しましょう。

願書に記入する内容

- 1.氏名

- 2.受験地

- 3.本籍

- 4.生年月日

- 5.受験科目

- 6.最終学歴

- 7.免除を受けられる資格

- 8.過去の受験状況

- 9.特別措置を希望するかどうか

- 10.現住所

- 11.受験票や試験結果の送付先(送付先が「現住所」と同じであれば、未記入でよい)

- 12.中学以降の学歴

コピーするなどして、願書に記入した内容は確認できるようにしてください。

「受験願書・履歴書」に記入ミスがあれば、文部科学省から連絡があります。連絡が来たときに、願書の内容を確かめる必要があるのです。

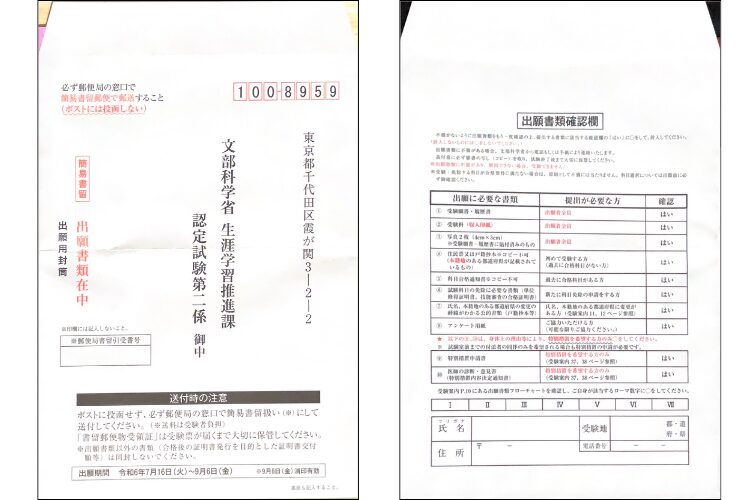

封筒に書類を入れる

受験案内に添付されている「出願用封筒」に書類を入れましょう。書類を入れるときは封筒の「出願書類確認欄」に、ボールペンでチェックを入れてください。

また、出願用封筒のローマ数字を丸で囲みましょう。どのローマ数字を囲むのか分からないときは、受験案内の「出願書類フローチャート」で確かめてください。

書類を入れ終わったら「氏名」「受験地」「現住所」「電話番号」を、出願用封筒に記入します。「受験願書・履歴書」と同じ内容を記入しましょう。

ボールペンを使ってね

必要事項を記入したら封をします。封をするときは「液体のり」を使用してください。

郵便局から発送する

出願期間に文部科学省まで封筒を郵送します。

簡易書留(かんいかきとめ)で郵送する必要があるので、郵便局の窓口から発送してください。

簡易書留とは、配達状況を確かめられる郵送サービスだよ

「簡易書留でお願いします」と窓口で依頼すれば、簡易書留で郵送することができます。

発送するときは490円の送料を支払う必要があるので、忘れずに持って行きましょう。

発送の手続きが終わったら、「書留・特定記録郵便物等受領証」が渡されます。配達状況を確かめるときに必要な物なので、大切に保管しましょう。

高卒認定試験の勉強方法

クラウドワークスでアンケート調査を行ったところ、高卒認定試験で合格するまでに必要な勉強時間は、860時間であることが分かりました。

860時間も勉強に使いたくない方は多いのではないでしょうか?

本項目では、300時間ほどの勉強時間で高卒認定試験に合格した私が、効率よく勉強する方法について紹介します。

アクティブリコールを活用する

覚えたいことを能動的に思い出す作業を、アクティブリコールと言います。

効率よく勉強するには、アクティブリコールを取り入れることが大切です。アクティブリコールを行うことで、知識が記憶に定着しやすくなります。

テスト効果と呼ばれているよ。

ローディガーとカーピックという心理学者が、120人の大学生を対象として2006年に行った研究や、その他の多くの研究でアクティブリコールの効果は実証されています。

アクティブリコールを取り入れて、効率よく学習しましょう。

アクティブリコールの例

- 練習問題を解く

- 覚えたことを人に話す

- 覚えたいことを定期的に思い出す

復習を繰り返し行う

間隔をあけて繰り返し勉強することで、知識が記憶に定着しやすくなります。

分散効果と呼ばれているよ

学習の効果を高めるには、同じ内容を何度も覚え直すことが重要なのです。

復習の効果を示す研究も数多くあります。例えば、心理学者のバーリックが1979年に行った研究が有名です。

この研究では被験者を3つのグループに分けて、スペイン語を覚えてもらいました。

- グループA:1日だけ勉強する

- グループB:1日おきに5回の復習を行う

- グループC:30日おきに5回の復習を行う

3つのグループには最後に勉強をした日から30日後に、それぞれテストを受けてもらいます。

テストの結果、最も成績が良かったのはグループCで、最も成績が悪かったのはグループAでした。

学習の効果を高めるためにも、復習は必ず行いましょう。

初めに勉強してから「1日後」「7日後」「30日後」に復習するのが、個人的にはオススメです。

高卒認定試験当日の流れ

高卒認定試験の当日に何をすればよいのか分からなくて、不安な方は多いと思います。

この項目では、高卒認定試験における1日の流れについて、実体験を交えて解説します。

高卒認定試験における1日の流れ

- 公共交通機関で会場へ向かう

- 試験を受ける

- 全ての科目を受験したら帰宅する

公共交通機関で会場へ向かう

忘れ物がないことを確認して、試験の45分前には会場へ着くように家を出ましょう。

試験当日の持ち物リスト

- 鉛筆3本以上(H、F、HBのいずれか)

- 消しゴム2個以上(プラスチック製のもの)

- 受験票

- 腕時計

- 財布

- 携帯電話

- ※試験会場の案内図

- ※鉛筆削り

- ※本人確認書類(運転免許証や保険証など)

- ※上履き(試験会場によっては、必要な場合がある)

- ※弁当

- ※飲み物

- ※参考書

「※」が付いているものは必須ではありません。必要に応じて持参してください。

会場では駐車場が使えません。そのため、公共交通機関で会場へ向かう必要があります。公共交通機関とは、バスや電車などのことです。

公共交通機関を利用できない場合は、会場の近くまで送迎してもらいましょう。

家から会場までの移動にかかる時間は、あらかじめ把握しておいてください。思いのほか移動に時間がかかることもあるためです。

「遅刻したせいで試験を受けられなかった」とならないように、注意しましょう。

試験を受ける

試験の30分前まで教室には入れません。復習をしながら教室が開くのを待ちましょう。

教室が開いたら、座席表で指定された席に座ります。試験の10分前には着席してください。

座席表の入手方法

- 会場に受付がある:受付で配られる

- 会場に受付がない:教室のどこかに貼られている

席に着いたら鉛筆・消しゴム・受験票を、机に出しておきましょう。

試験の10分前になると、問題冊子と解答用紙が配られます。

問題冊子と解答用紙が全ての受験者に配られたら、試験官からの指示に従って「氏名」「受験番号」「生年月日」「受験地」を、解答用紙に記入してください。

試験の開始時刻になって、試験開始の合図が出されたら問題を解き始めましょう。

全ての科目を受験したら帰宅する

試験終了の合図が出されたら、鉛筆や消しゴムは机に置いてください。

解答用紙が全て回収されると、試験官から指示があります。指示に従って退室しましょう。

問題冊子は持ち帰ろう

受験する科目が他にある方は、次の試験に備えます。受験する科目がなければ帰宅しましょう。

>>高卒認定試験における1日の流れについて、詳しく知りたい方はこちら

受験後の手続き

高卒認定試験の合格は、あくまでも通過点でしかありません。合格した後も、それぞれの目標に向かって進んでいく必要があります。

この項目では、高卒認定試験における合格後の手続きについてまとめました。

結果通知は試験から約1ヶ月後に届く

「受験願書・履歴書」で記入した住所に、結果通知は届きます。試験からだいたい1ヶ月後に届くので、気長に待ちましょう。

結果通知として届くのは、合格証書あるいは科目合格通知書です。

- 合格証書:合格者に届く

- 科目合格通知書:一部の科目で合格した人に届く

結果通知が届かない場合は、文部科学省まで問い合わせましょう。

文部科学省の電話番号は「03-5253-4111」だよ

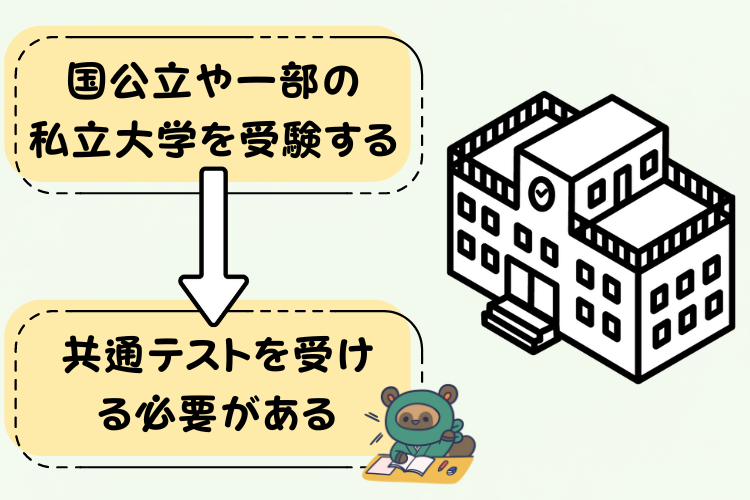

高卒認定試験の合格者が共通テストを受験する方法

大学入学共通テスト(以後は共通テストとします)とは、大学入試センターが主催している全国共通の試験です。各大学の入試に試験の結果は利用されます。

国公立大学や一部の私立大学を受験する方は、共通テストを受ける必要があります。

共通テストを受ける方は受験案内を入手して、まずは概要を把握しましょう。

高卒認定資格を取って共通テストを受ける場合は、下記の書類を準備しなければいけません。

| 対象者 | 用意する書類 |

| 高卒認定試験に合格した方 | 合格証明書もしくは合格証書のコピー |

| 高卒認定試験で合格見込みの方 | 合格見込成績証明書もしくは、科目合格通知書のコピーと高等学校等の単位修得見込証明書 |

| 令和6年第2回の高卒認定試験における出願者 | 令和7年度大学入学者選抜大学入学共通テスト出願資格申告書 |

「合格証明書」「合格見込成績証明書」は文部科学省に交付願を提出することで、交付を受けられます。

高卒認定試験の受験案内に、交付願は付いてるよ

「合格証書」「科目合格通知書」は、高卒認定試験の結果通知として届く書類です。必要に応じてコピーしましょう。

「単位修得見込証明書」は在学している学校から、交付を受けられます。学校の事務室へ連絡を入れて、「単位修得見込証明書を発行したい」と伝えましょう。

共通テストを受ける際はさまざまな書類を、準備する必要があります。準備に時間がかかるので、書類はなるべく早めに用意しておきましょう。

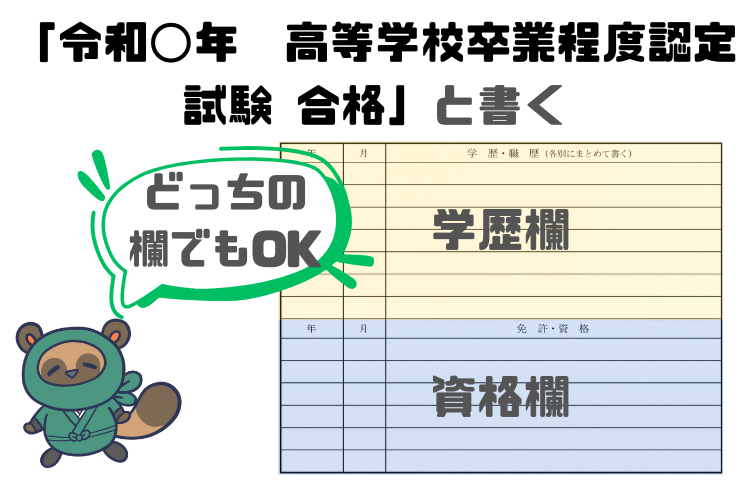

履歴書の書き方

「令和◯年 高等学校卒業程度認定試験 合格」と、学歴欄もしくは資格欄に記入してください。

学歴欄と資格欄のどっちに書いてもいいよ

履歴書を手書きで作成するときは、ボールペンを使って綺麗な字で書くことを意識しましょう。

重要な書類にはボールペンを使うのがマナーなので、シャーペンや鉛筆などは使用しないでください。

履歴書をパソコンで作成するときは、「Word」か「Excel」で作成しましょう。

ファイルに関する指示がなければ、ファイルの形式は『PDF』に変換しておいてください。

『PDF』は印刷してもレイアウトが崩れないからオススメ

履歴書が作成できたら記入内容を見直します。誤字脱字などがあれば修正してください。見直しが終わったら履歴書を提出しましょう。

高卒認定試験の概要や手続きの方法まとめ

高卒認定試験とは、大学などの入学資格を得るための試験です。合格者には高卒認定資格が与えられて、高卒レベルの学力があることを認められます。

- 大検が高卒認定試験になったことで、「受験科目数」「教科」「受験資格」が変更されました

- 高卒認定試験で合格しても進学しなければ、最終学歴は中卒です

- 「大学などへ進学できる」「就職のチャンスが増える」「取得できる資格が増える」という3点が、高卒認定試験に合格するメリットとなります

高卒認定試験について把握できたら早速、勉強に取り掛かりましょう。勉強方法を知りたい方は、次の記事をご覧ください。

コメント