- 効率よく勉強するための、具体的な手順を知りたい

- どの教材で勉強を進めればいいのか分からない

- 勉強は嫌いだから、できるだけ楽に高卒認定試験に合格したい

効率よく勉強できなければ、他の科目に使える勉強時間が減りますね。そうなると、試験の合格率が下がります。

効率よく勉強することは、試験に合格するために大切なことなのです。

僕は中学生のとき不登校になりました。高校受験は受けていません。その後、働きながら3ヶ月で高卒認定試験に一発合格しました。

化学基礎に至っては「90点」の点数を取っています。

この記事では、高卒認定試験「化学基礎」に最短で確実に合格できる勉強法を紹介しています。

紹介する方法で勉強することで、試験に合格できる可能性がグッと高まりますよ。

化学基礎を効率よく勉強して、高卒認定試験に合格しよう!

他の科目の勉強法も知りたい方には、次の記事がオススメ。

高卒認定試験「化学基礎」における問題の出題範囲

すべての範囲から問題が出題されます。問題のおおまかな内容は大問ごとに決まっているので、詳しく見ていきましょう。

大問ごとの出題内容

- 大問1:化学と人間生活、物質の構成

- 大問2:物質の構成粒子

- 大問3:化学結合

- 大問4:物質量と化学反応式

- 大問5:酸・塩基、酸化還元反応

日常生活で使われている化学物質の性質や、物質の種類(化合物、単体など)に関する問題が、大問1では出題されます。

「混合物の分離」「化学物質の性質」「混合物と純物質」「化合物と単体」「炎色反応」などを覚えましょう。

化学物質っていうのは、プラスチックとかのこと

原子の構造に関する問題が、大問2では出題されます。「原子番号と質量数」「元素周期表」「元素ごとの電子の数」などを覚えてください。

大問3で出題されるのは、化学結合の種類や性質に関する問題です。

「イオン結合・金属結合・共有結合」「分子結晶」「電子式と構造式」「無極性分子と極性分子」などを覚えましょう。

物質を構成する粒子(原子や分子)の量を求める問題が、大問4では出題されます。「物質量」「モル濃度」「化学反応式」などを覚えてください。

計算問題はあまり出題されないよ

酸と塩基の特徴に関する知識や酸化と還元の仕組みが、大問5では問われます。

「酸と塩基の性質」「中和滴定」「酸化還元反応」「酸化剤と還元剤」「酸化数」などを覚えましょう。

化学基礎の効率的な勉強法

さまざまな勉強法がネット上では紹介されています。

しかし、紹介されている勉強法は受験生に向けたものである場合が多く、高卒認定試験に合った勉強法が紹介されているとは言えません。

「じゃあ、高卒認定試験に合った勉強法ってどんなの?」と思う方もいるでしょう。

次の4ステップで学習することで、高卒認定試験に合った効率が良い勉強法を実践できます。

- 【ステップ1】参考書を読む

- 【ステップ2】問題集を解く

- 【ステップ3】間違えた問題の復習をする

- 【ステップ4】過去問を解く

上記の手順で学習することが、高卒認定試験に合った効率が良い勉強法である理由を解説します。

【ステップ1】参考書を読む

参考書を読みながら重要な用語などを暗記します。読んで暗記するのは、覚えたことを思い出す回数を増やすためです。

思い出す回数が多い情報は記憶に定着しやすくなります。重要な情報だと脳が判断するからです。

思い出すことで情報が記憶に定着しやすくなることは、アクティブリコールに関する研究で明らかになっています。アクティブリコールとは、能動的に物事を思い出すことを指す言葉です。

科学雑誌『サイエンス』に掲載された実験を紹介しましょう。

『サイエンス』に掲載された実験の内容

この実験では、被験者80人を4つのグループに分けて、それぞれ違う方法で勉強してもらいました。その後テストを行ったところ、アクティブリコールで勉強したグループが、最も良い成績を残しました。

何度も思い出すことは、効率よく暗記するために必要不可欠なのです。

「読んで」学習すると文字を書かない分、勉強に掛かる時間が短くなります。そのため「忘れる→思い出す」のサイクルを、より多く回すことができるのです。

「読んで」学習して暗記効率を高めよう

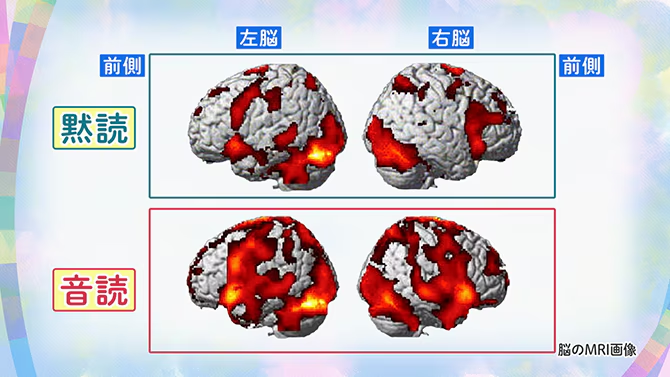

もし理解できない文章があれば、音読をやってみてください。

脳の前頭前野という部位を活性化させる効果が、音読にはあります。

赤くなっている部分が、脳が活性化している部位だよ

前頭前野は「思考」を司る部位です。前頭前野が活性化すると思考力が高まると言えます。

理解が難しい文章を読むときは、理解力を上げるために音読をやりましょう。

【ステップ2】問題集を解く

1つの単元を参考書で読み終えたら、問題集を解いてください。

単元とは学習内容のまとまりを指します。本の「章」をイメージすると分かりやすいでしょう。

参考書を読むよりも問題集を解くことに、より多くの時間を使いましょう。使う回数が多い知識ほど、記憶に定着するからです。

知識を使うことをアウトプットと言います。アウトプットする回数が多い情報は、重要な情報だと脳が判断するので、記憶に定着しやすくなるのです。

物事を覚えることはインプットと呼ばれているよ!

アウトプットの効果は、さまざまな研究結果で明らかになっています。例えば、コロンビア大学のアーサー・ゲイツ博士が1917年に行った実験が有名です。

アーサー・ゲイツ博士の実験内容

この実験では、小学3年生から中学2年生までの被験者100名以上を対象に、『紳士録』という名簿に書かれたプロフィール情報を覚えてもらいました。

被験者はいくつかのグループに分けられます。インプットとアウトプットに使う時間の割合は、グループごとに決められていました。

プロフィール情報を覚えてもらった後に、テストを行いました。

その結果インプットに4割、アウトプットに6割の時間を使ったグループが、最も良い成績を残したのです。

このことから、アウトプットの重要性がわかると思います。問題集を解く時間を多めに確保して、アウトプットする回数を増やしましょう。

アウトプットとインプットに使う時間の割合

- インプットに使う時間=勉強時間の4割

- アウトプットに使う時間=勉強時間の6割

※コロンビア大学の実験結果に基づいた、勉強時間の使い方です。

「ステップ1」で学習した範囲の問題を解き終えたら、答え合わせをして「ステップ3」に進んでください。

【ステップ3】間違えた問題の復習をする

「ステップ2」で間違えた問題があれば復習をします。間違えた問題に応じて、参考書を読み返しましょう。

復習が終わったら、問題集をもう1度解きます。「ステップ2」で間違えた問題のみを解きましょう。

8割くらいの問題が解けるようになったら、次の単元を学習し始めよう

問題集にもよりますが8割程の問題を解くことができれば、基礎知識は身に付いています。基礎知識があれば高卒認定試験の問題は解けるので、学習内容を次に進めても構わないのです。

勉強時間を短縮するためにも、問題集で8割程の問題が解けるようになったら、学習内容を次に進めましょう。

【ステップ4】過去問を解く

すべての単元を学習したら、高卒認定試験の過去問を解きましょう。

過去問の入手方法

- 文部科学省のホームページに掲載されている過去問を使う

- 過去問集を購入する

過去問で間違えた問題があれば、「ステップ3」と同じように復習をしましょう。

「復習→過去問→復習」といったサイクルで、すべての問題を解けるようになるまで、復習を繰り返します。

すべての問題が解けるようになったら、化学基礎の勉強は終了です。

暗記効率を高める方法

高卒認定試験で出題される問題は、暗記問題がほとんどです。「いかに効率よく暗記できるのか」を考えながら勉強することが大切と言えます。

効率よく暗記するには、どうすればよいのでしょうか?

効率よく暗記する方法

- 勉強の前に散歩をする

- 30秒間、眼球を左右に動かす

- 復習する

上記の方法で効率よく暗記できる理由を、科学的根拠に基づいてご紹介します。

勉強の前に散歩をする

勉強の前に10分間の散歩をしましょう。記憶力や集中力を高める効果が、散歩にはあります。

記憶力や集中力が高まるのは、なぜでしょうか?

散歩をすると血行が良くなって、酸素が脳に行き渡りやすくなります。

血液によって酸素は運搬されるからね

酸素や糖分をエネルギー源として、脳は働いています。

血行が良くなると脳に供給されるエネルギーが増えるので、記憶力や集中力などのさまざまな脳機能が向上するのです。

散歩が記憶力を高めると証明した研究もあります。

イリノイ大学の研究内容

アメリカのイリノイ大学では、グループを二つに分けて物の名前を覚えるテストを実施しました。

一方のグループには物の名前を覚える前に10分間の散歩をしてもらい、もう一方にグループには風景写真を椅子に座って10分間、見つめてもらいました。

その結果、散歩をしたグループの方が25%も良い成績を残したのです。

暗記効率を高めるために、勉強の前には散歩をしましょう。

30秒間、眼球を左右に動かす

勉強を始める直前に30秒間、眼球を左右に動かしましょう。この眼球を動かす運動を「サッカード」と言います。

眼球を左右にサッカードすると右脳と左脳が刺激されて、記憶力が高まります。

サッカードが記憶力アップに効果的であることを証明する研究は多々あります。

マンチェスターメトロポリタン大学が行った実験を紹介しましょう。

この実験では、102名の大学生に録音した単語を聴かせて、記憶力テストを行いました。記憶力テストを行う前に、被験者は3つのグループに分けられます。

- グループA:眼球を左右に30秒間サッカードする

- グループB:眼球を上下に30秒間サッカードする

- グループC:何もしない

テストの結果、グループAが最も良い成績を残しました。

このことからも、眼球を左右にサッカードすることは、記憶力に良い影響を与えることが分かります。

勉強の前に眼球を左右にサッカードして、暗記効率を高めましょう。

復習する

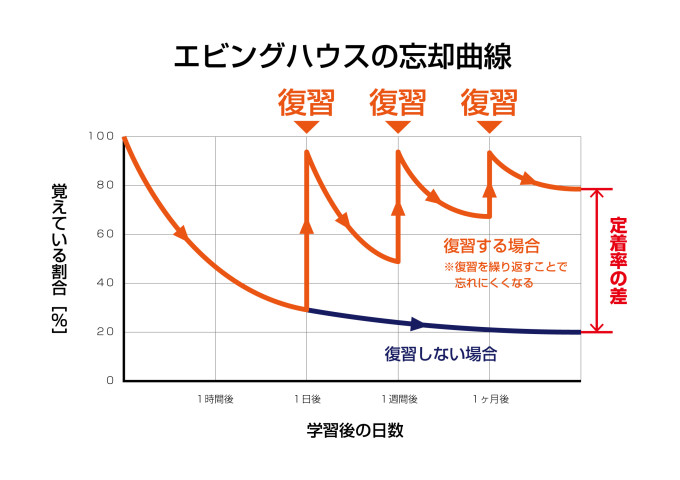

勉強したことは必ず復習しましょう。

復習が繰り返された情報は、重要な情報だと脳が判断します。重要な情報は忘れてはいけないので、記憶に定着しやすいのです。

下記のタイミングで計3回の復習をするのが効果的とされています。

復習をするタイミング

- 勉強した1日後

- 勉強した7日後

- 勉強した30日後

勉強をした「1日後」「7日後」「30日後」は、エビングハウスの忘却曲線より導き出された、最適な復習のタイミングです。

エビングハウスの忘却曲線とは、ドイツの心理学者であるエビングハウスが作った、記憶の節約率を表すグラフを指します。

忘れた内容を覚え直すときに掛かる時間を示すのが、記憶の節約率です。節約率が高いほど、覚え直すときにかかる時間が短くなります。

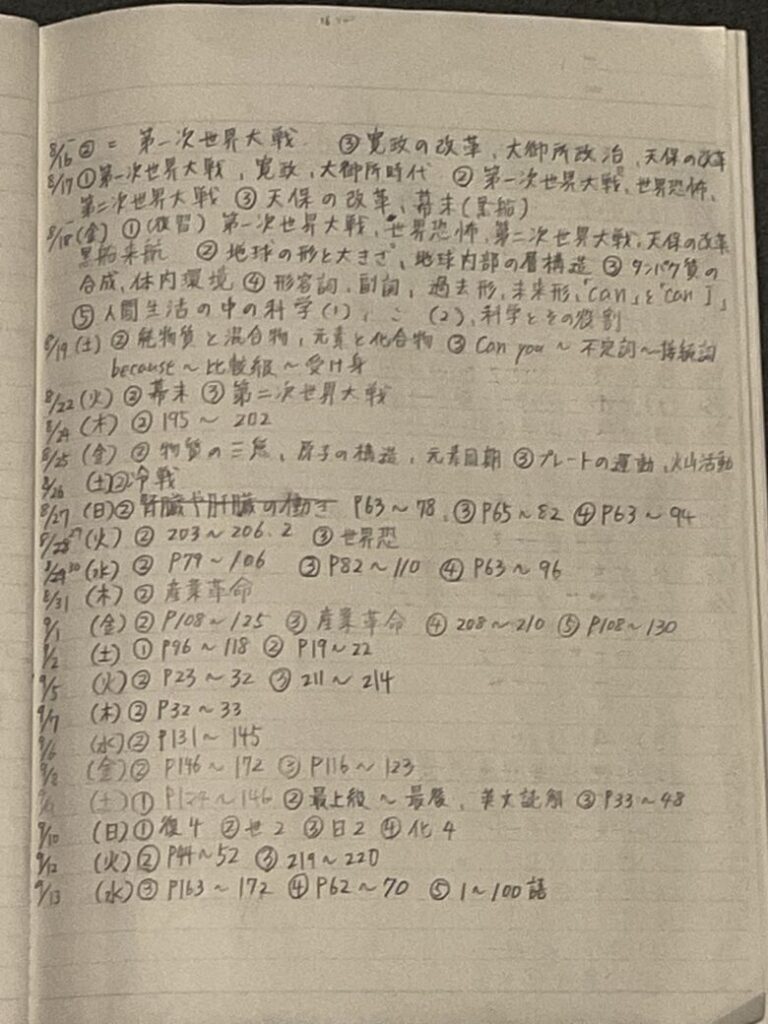

最適なタイミングで復習ができるように、勉強した日付と学習内容は記録しておきましょう。

計3回の復習で学習内容を記憶に定着させましょう。

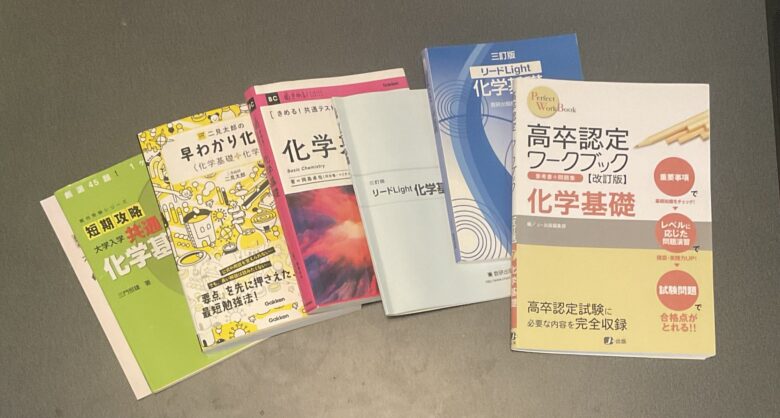

化学基礎のオススメ教材

目的に合った教材を使えるかどうかは、高卒認定試験の合否を左右します。

難関大学の受験者用に作られた参考書で、高卒認定試験の勉強をしたら学習効率が悪くなりますよね。必要ない情報が多く載っているからです。

つまり「高卒認定試験に合格する」という目的に合った教材で、学習することが大切なのです。

オススメ教材

- 【参考書】きめる!共通テスト 化学基礎

- 【問題集】リードLight 化学基礎

- 【講義動画】スタディサプリ

上記の教材をオススメする理由について解説します。

【参考書】きめる!共通テスト 化学基礎

『きめる!共通テスト 化学基礎』では、化学基礎の要点だけが解説されています。

高卒認定試験では基礎問題しか出題されません。化学基礎の要点さえ押さえれば問題を解けると言えます。

『きめる!共通テスト 化学基礎』の内容を押さえるだけでも、高卒認定試験の問題を解くには十分なのです。

『きめる!共通テスト 化学基礎』を使えば、学習を無駄なく進められるんだ

解説が分かりやすい点も『きめる!共通テスト 化学基礎』をオススメする理由の1つです。噛み砕いて解説されているので、スラスラ理解しながら学習を進められます。

文字だけでは理解が難しい部分には、図が使われています。わかりやすい図が使われているので、解説の意味が理解できないことは、ほぼありません。

以上の理由から、高卒認定試験に合格したい方は『きめる!共通テスト 化学基礎』を使うとよいでしょう。

>>『きめる!共通テスト 化学基礎』商品リンク(Amazon)

【問題集】リードLight 化学基礎

『リードLight 化学基礎』は基礎固めに適した問題集です。

この問題集の特徴として「穴埋め問題が多い」という点があります。

穴埋め問題を解くときは、基礎的な知識を何度も「思い出す」ことになります。そのため、基礎的な知識を覚えやすいのです。

アウトプット(思い出す)回数が多い情報は、記憶に残りやすいんだったね

高卒認定試験では基礎問題しか出題されません。

したがって、基礎を押さえるのに最適な問題集である『リードLight 化学基礎』は、高卒認定試験の勉強に適していると言えます。

『リードLight 化学基礎』の使い方

『リードLight 化学基礎』では、難易度別に問題が分けられています。

難易度は「リードA」「リードB」「リードC」「リードC+」に分けられます。

- リードA=難易度:低

- リードB=難易度:低

- リードC=難易度:中

- リードC+=難易度:高

「リードC」の問題のみを解きましょう。

高卒認定試験の問題より少し難しいのが「リードC」の問題です。「リードC」の問題を解く力があれば、高卒認定試験の問題は簡単に解けるようになります。

「リードC」の問題を解いて、少し難しい問題でも解ける力をつけましょう。

>>『リードLight 化学基礎』商品リンク(Amazon)

【講義動画】スタディサプリ

『スタディサプリ』で講義動画を活用して勉強するのもアリです。株式会社リクルートが運営する通信教育サービスが『スタディサプリ』です。

『スタディサプリ』に登録すると、約4万本の講義動画を視聴することができます。この講義動画の質がとにかく高い。

講義をしているのは、大手予備校の人気講師です。人気講師の講義はわかりやすいので、理解がスラスラ進みます。

化学基礎の担当である坂田薫さんも、三大予備校の1つ『駿河台予備校』の人気講師です。

坂田薫さんの講義では「なぜそうなるのか」が詳しく解説されています。理屈を理解しながら学習できるので、参考書の内容をただ暗記するよりも、効率よく学習を進められるのです。

『スタディサプリ』を利用する場合は、月額2178円の料金が掛かります。

14日間の無料体験期間が設けられているので(クレジットカード決済の方のみ)、『スタディサプリ』が気になる方は試しに利用するのも良いかもしれません。

初回登録で14日間の無料体験を実施中

高卒認定試験「化学基礎」の勉強方法まとめ

今回紹介した勉強方法は、暗記効率に重点を置いています。「いかに効率よく暗記できるか」が、化学基礎の試験に合格する鍵を握っているからです。

暗記効率を高めるために最も大切なのは、アウトプットの回数を増やすことです。つまり、解く問題の数を増やすことが大切と言えます。

参考書を読んで、何度もアウトプットする(問題を解く)。この勉強法さえ覚えておけば、高卒認定試験には簡単に合格できます。

何度もアウトプットをしながら勉強して、高卒認定試験に合格しましょう。応援してます。

コメント