- 受験案内を読んだけど、免除の申請方法が分からなかった

- 免除を受けられる科目の有無を知りたい

- 免除を受けられる科目の数を確認したい

高卒認定試験の受験案内には、免除の申請方法について記されています。しかし、申請方法が理解できなかった方も多いのではないでしょうか。

この記事では、高卒認定試験における試験免除の申請方法を解説しています。免除の申請方法について、具体的に知りたい方は本記事をご覧ください。

受験科目を減らして、より簡単に高卒認定試験に合格しよう

免除を受けるための条件

「どんな条件を満たせば免除を受けられるのか」について、本項目では解説しています。

免除を受けるための条件

- 高等学校(高校)で取得した単位がある

- 高等専門学校(高専)で取得した単位がある

- 大学入学資格検定(大検)で合格した科目がある

- 文部科学省が定めた技能審査に合格している

上記のいずれかを満たすことで、免除は受けられます。

高等学校(高校)で取得した単位がある

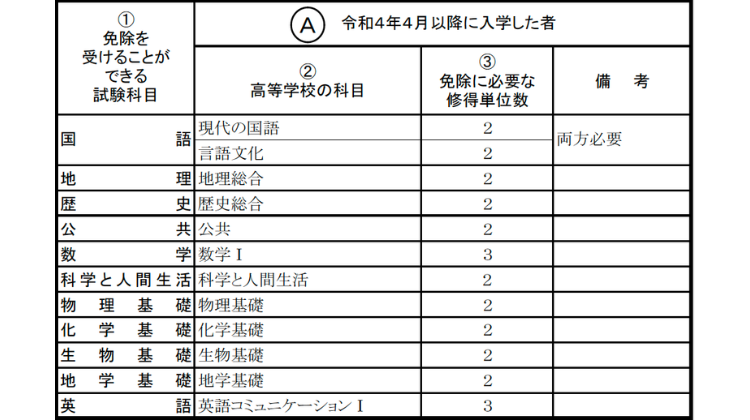

出典:免除要件「高等学校で修得した単位による免除要件 」(文部科学省)(令和6年9月30日に利用)

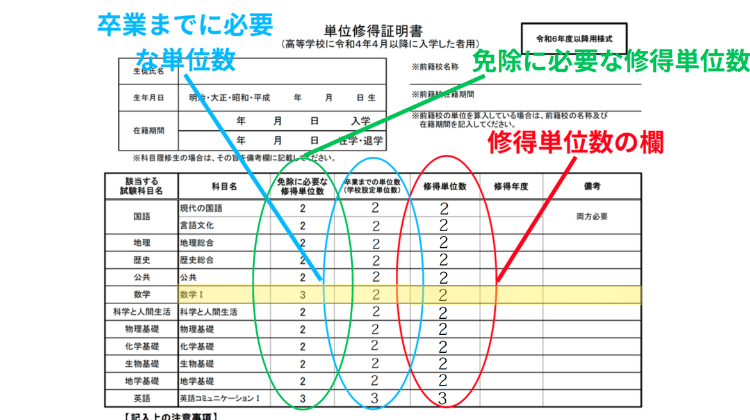

免除確認表の「③免除に必要な修得単位数」を高校で取得していることが、免除を受けるための条件です。条件を満たしている科目は、それぞれ免除を受けられます。

高校へ入学した時期によって、チェックする免除確認表は異なります。注意しましょう。

各学年における免除を受けられる科目の数

- 高校1年生:免除を受けられない可能性が高い

- 高校2年生:5〜7科目の免除を受けられる可能性が高い

- 高校3年生:7〜8科目の免除を受けられる可能性が高い(※必ず1科目は受験しなければならない)

高卒認定試験における受験科目の数は8〜9科目です。そのため、高校2年生の時点でほとんどの科目において、免除を受けられることが分かります。

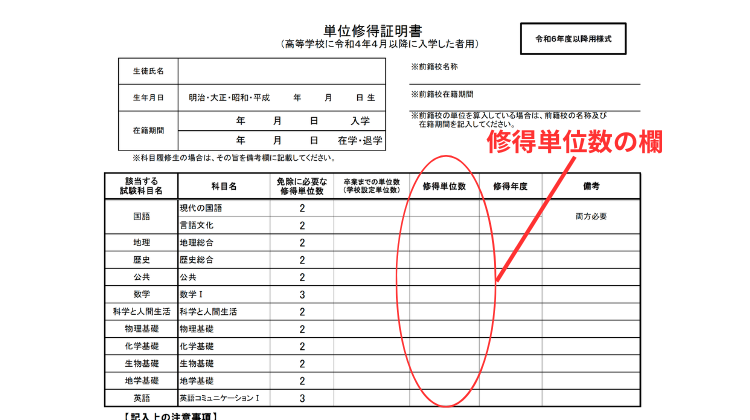

免除できる科目の数を、より正確に知りたい方は単位修得証明書を確認しましょう。

単位を取得していることを証明する書類が、単位修得証明書だよ

単位修得証明書は免除を受けるときに、提出する必要があります。単位の取得で免除を受ける方は、単位修得証明書をまずは入手しましょう。

「単位の取得によって免除を受ける方」で、単位修得証明書の入手方法は解説しています。

高等専門学校(高専)で取得した単位がある

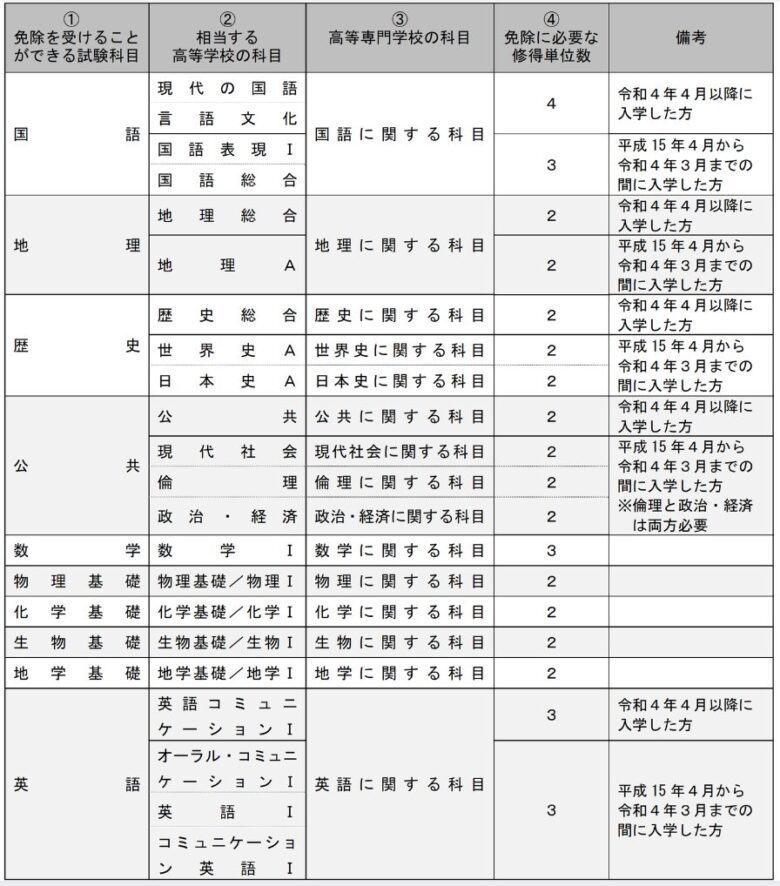

出典:免除要件「高等専門学校で修得した単位による免除要件 」(文部科学省)(令和6年9月30日に利用)

免除確認表の「④免除に必要な修得単位数」を、高等専門学校で取得している方は免除を受けられます。

平成15年の3月までに高等専門学校へ入学した方が、免除の条件を確かめるには文部科学省に問い合わせなければいけません。文部科学省の電話番号は「03-5253-4111」です。

免除できる科目の数を知りたい人は、単位修得証明書を確認しよう

単位修得証明書には「修得単位数」という項目があります。免除を受けられるのは、「修得単位数」が「④免除に必要な修得単位数」を満たしている科目です。

「単位の取得によって免除を受ける方」で、単位修得証明書の入手方法は解説しています。

大学入学資格検定(大検)で合格した科目がある

大検で合格した科目や免除を受けた科目がある方は、高卒認定試験で免除を受けられます。

2004年まで、高卒認定試験は「大学入学資格検定(大検)」と呼ばれていたよ

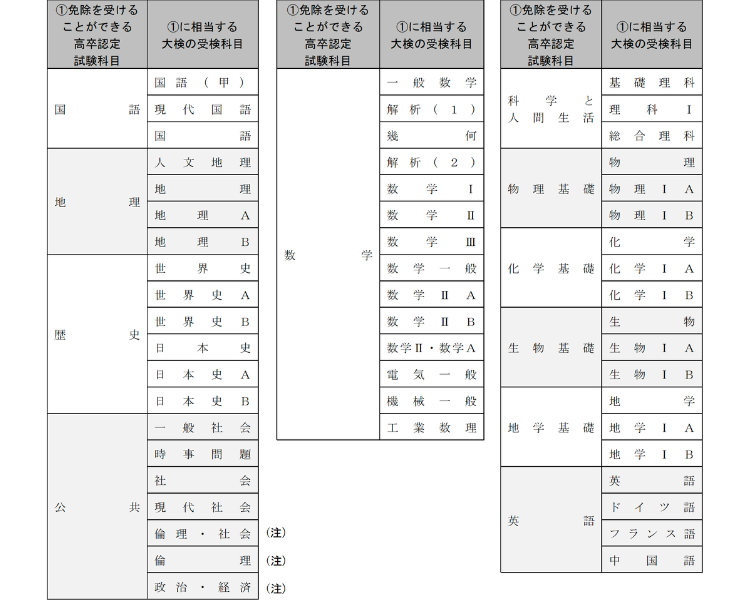

出典:免除要件「大学入学資格検定で一部の科目に合格した場合の免除要件 」(文部科学省)(令和6年9月30日に利用)

免除確認表の「①に相当する大検の受験科目」に合格(もしくは免除)した科目があれば、対応する高卒認定試験の科目で免除を受けられるのです。

例えば、大検の「基礎理科」に合格している場合は、「科学と人間生活」の免除を受けられます。

大検の合格科目や免除科目は、科目合格通知書で確かめられます。

高卒認定試験や大検で一部の科目を合格した方に、結果通知として送られるのが科目合格通知書です。全ての科目で合格した方には、科目合格通知書の代わりに合格証書が届きます。

免除を申請する際にも、科目合格通知書は必要になります。大検で合格もしくは免除した科目がある方は、科目合格通知書を探してみましょう。

科目合格通知書を紛失した場合は再交付を受けてください。再交付の方法は、「大学入学資格検定(大検)で合格した科目がある方」で解説しています。

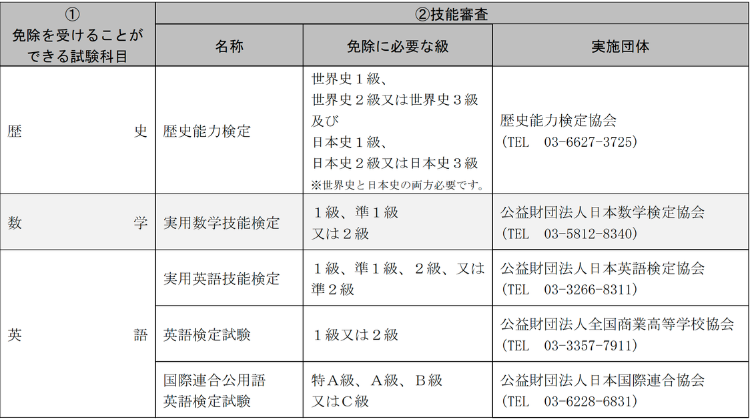

文部科学省が定めた技能審査に合格している

下記の技能審査に合格している方は、免除を受けることができます。

| 免除を受けられる科目 | 技能審査の種類 |

| 歴史 | ●歴史能力検定:世界史1級、2級、3級のいずれか+日本史1級、2級、3級のいずれか ※世界史と日本史の両方で合格しておく必要があります |

| 数学 | ●実用数学技能検定:1級、準1級、2級のいずれか |

| 英語 | ●実用英語技能検定:1級、準1級、2級、準2級のいずれか ●英語検定試験:1級、2級のいずれか ●国際連合公用語英語検定試験:特A級、A級、B級、C級のいずれか |

その他

下記に当てはまる方は、試験の免除を受けられる場合があります。

- 専修学校の高等課程で取得した単位がある

- 文部科学大臣が認定した在外教育施設で、取得した単位がある

- 専門学校入学者検定で合格した科目がある

- 実業学校卒業程度検定で合格した科目がある

- 高等試験例第7条の規定による試験で、合格した科目がある

- 旧中等学校第5学年などの卒業者

- 旧中等学校第4学年などの修了(卒業)者

該当する方は文部科学省に問い合わせましょう。免除を受けられる科目などについて教えてもらえます。

文部科学省の電話番号は「03-5253-4111」だよ

免除の申請方法

必要な書類を発行してから提出するまでの流れを、本項目では解説しています。

単位の取得によって免除を受ける方

単位修得証明書をまずは入手しましょう。免除を受けられる科目を、確かめる必要があるからです。

| 直接受け取る方法 | 郵送で受け取る方法 | |

| 1 | 通っていた学校の事務室へ連絡を入れて、「単位修得証明書を発行したい。事務室で受け取りたい。」と伝える。 | 通っていた学校の事務室へ連絡を入れて、「単位修得証明書を発行したい。郵送で受け取りたい。」と伝える。 |

| 2 | 学校のホームページから、証明書交付願をダウンロードして印刷する。 ※証明書交付願は事務室でも、もらえます。 | 学校のホームページから、証明書交付願をダウンロードして印刷する。 |

| 3 | 必要事項を記入した証明書交付願と、手数料(300~600円)、本人確認書類(運転免許証など)を事務室へ提出する。 | 必要事項を記入した証明書交付願と、手数料(300~600円)、本人確認書類の写し(運転免許証など)、返信用封筒を事務室まで郵送する。封筒は角形2号を使う。 ※手数料を支払う方法は学校によって異なります。詳しく知りたい方は、学校のホームページなどで確認してください。 |

| 4 | 指定された日時に事務室へ行って、単位修得証明書を受け取る | 事務室へ書類が届いたら、3~7日で単位修得証明書が発行される。そのため、単位修得証明書が手元に届くまでに、10日以上かかる場合もある。 |

※単位修得証明書の入手方法は、厳密には学校によって異なります。より詳細な入手方法を知りたい方は、各学校のホームページをご覧になってください。

単位修得証明書を作成する上での注意事項

- 文部科学省が指定した様式で、作成しなければならない。すなわち、「単位修得証明書様式を参考にして作成してください」と、学校の事務員に伝える必要がある

- 単位修得証明書は厳封(厳重に封をした状態)で提出する必要がある。そのため、開封してはならない

- 内容に誤りがないことを確認するために、確認用の単位修得証明書を用意しなければならない。つまり、2通は単位修得証明書が必要ということ

- 「学校教育法施行規則第28条第2項」により、卒業から21年以上が経っている場合は、単位修得証明書を発行できない

- 一部の学校では単位修得証明書に有効期限がある。有効期限は発行日から3ヶ月であることが多い

単位修得証明書が用意できたら、免除を受けられる科目を確かめましょう。

平成6年(1994年)以降に高校へ入学した方は、免除確認表の「免除に必要な修得単位数」を満たしていない場合でも、免除を受けられることがあります。

ただし、単位修得証明書の「卒業までに必要な単位数」を満たさなければいけません。

「卒業までに必要な単位数」のみを満たしている科目があれば、文部科学省まで問い合わせて免除を受けられるのかを確認してください。

出典:単位修得証明書・単位修得見込証明書様式「令和4年4月以降に入学した者 」(文部科学省)(令和6年9月30日に利用)※編集済み

免除できる科目が分かったら、出願に必要な書類を確かめましょう。受験案内の「出願書類フローチャート」を活用してください。

書類は封筒(受験案内と一緒に届いたもの)に入れます。封筒は簡易書留で郵送しましょう。

簡易書留とは、配達状況を確かめることができる郵送サービスです。

大学入学資格検定(大検)で合格した科目がある方

科目合格通知書をまずは用意しましょう。免除を受けられる科目を、確かめる必要があるからです。

大検で合格した科目があれば、科目合格通知書が届いています。科目合格通知書を紛失した方は再交付を受けましょう。

科目合格通知書の再交付を受ける手順

- 科目合格通知書再交付願を印刷する ※受験案内のものを使用してもよい

- 科目合格通知書再交付願に必要事項を記入する

- 角形2号の封筒と140円切手を2つずつ用意する

- 自分の郵便番号・住所・氏名を、封筒に記入して140円切手を貼る。これを返信用封筒とする

- 二つ折りにした返信用封筒と再交付願を、角形2号の封筒に入れる

- 書類を入れた封筒に、郵送先の郵便番号・住所・宛名を記して140円切手を貼る

- 郵便局の窓口から発送する ※ポストに投函してもよい

書類の郵送先

〒100-8959

東京都千代田区霞が関3-2-2

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課 認定試験受付

科目合格通知書の発行には1週間ほどの時間がかかります。時間にゆとりを持って再交付を依頼しましょう。

科目合格通知書が届いたら、免除できる科目を確かめてください。免除確認表の「①に相当する大検の受験科目」と、科目合格通知書を照らし合わせましょう。

免除できる科目が分かった方は、出願に必要な書類を揃えます。受験案内の「出願書類フローチャート」を確認しましょう。

書類は封筒(受験案内と一緒に届いたもの)に入れて、簡易書留で郵送してください。

技能審査に合格している方

免除できる科目を免除確認表で確かめます。免除を受ける科目が決まったら、技能審査の合格証明書を用意しましょう。

合格証明書の入手方法は技能審査ごとに異なります。入手方法は下記のリンク先で確認してください。

合格証明書が届いたら、出願に必要な書類を揃えましょう。書類は封筒(受験案内と一緒に届いたもの)に入れて、簡易書留で郵送してください。

免除を受ける際の注意事項

免除の申請を行う前に、注意するべき3つの事項を押さえましょう。

免除を受ける際の注意事項

- 免除の申請に必要な書類には、発行に時間がかかるものもある

- 全ての科目で免除を受けることはできない

- 高卒認定試験や大検の科目合格者で、合格条件を満たす方は受験できない

免除の申請に必要な書類には、発行に時間がかかるものもある

免除の申請に必要な書類(単位修得証明書など)の発行には、1週間ほどかかることもあります。

書類を郵送で取り寄せる場合は、さらに時間がかかるでしょう。そのため、書類は早めに用意しておくことをオススメします。

提出期限ギリギリで書類を用意しようとすれば、免除を受けられないという状況になりかねません。

遅くとも出願期間が終了する3週間前には、書類の発行を依頼しましょう。

全ての科目で免除を受けることはできない

高卒認定試験では、1科目は必ず受験する必要があります。つまり、全ての科目で免除申請を行なって、高卒認定試験の合格者になることはできません。

受験するのは自分の得意な科目でいいよ

例えば、「数学」が得意な方は「数学」以外の免除申請を行えばよいのです。

高卒認定試験や大検の科目合格者で、合格条件を満たす方は受験できない

高卒認定試験や大検で合格した科目があり、合格していない科目の免除資格を持っている方は、高卒認定試験を受験できません。合格条件を満たしているからです。

合格条件を満たしている方は、受験案内の「合格の申請について」という書類を文部科学省に提出することで、高卒認定試験の合格者となることができます。

高卒認定試験における免除の申請方法まとめ

どんな方法で免除を受けるのかによって、必要な書類は異なります。免除を受けようと考えている方は、「どの書類が必要なのか」を明確にすることが大切です。

誤った書類を提出すると、免除を受けることができません。下手すると受験できない可能性もあります。

確実に免除を受けるためにも、どの書類が必要なのかを明確にしましょう。

必要な書類が分からない方は、「免除を受けるための条件」という項目を読み返してみてください。

コメント