- 受験した経験が少ないから、試験当日の流れが分からなくて不安だ

- 試験当日に何を持って行ったらいいのか、手短に教えてほしい

- 高卒認定試験を受けた人の、試験当日の実体験も知りたい

高卒認定試験の会場で何をするべきなのかが分からなくて、不安な方は多いと思います。

僕は高卒認定試験を実際に受験して、合格したよ!

この記事では、高卒認定試験における1日の流れについて、実体験を交えて紹介しています。記事を読めば、試験の当日にやるべきことが分かりますよ。

試験当日の流れを把握して、スムーズに受験できる状態にしておきましょう。

試験当日の持ち物

持ち物一覧

- 鉛筆3本以上(H、F、HBのいずれか)

- 消しゴム2個以上(プラスチック製のもの)

- 受験票

- 腕時計

- 財布

- 携帯電話

- ※試験会場の案内図

- ※鉛筆削り

- ※本人確認書類(運転免許証や保険証など)

- ※上履き(試験会場によっては、必要な場合がある)

- ※弁当

- ※飲み物

- ※参考書

「※」が付いているものは必須ではありません。必要に応じて持参してください。

鉛筆

濃さが「H」「F」「HB」のいずれかの鉛筆を、3本以上は用意しましょう。

3本以上も用意するのは、鉛筆を紛失したときのためです。紛失したときに、鉛筆を多めに準備しておけば困りません。

シャーペンじゃダメなの?

シャーペンでもよいのですが、鉛筆を使った方が無難です。正しく採点されない可能性があるからです。

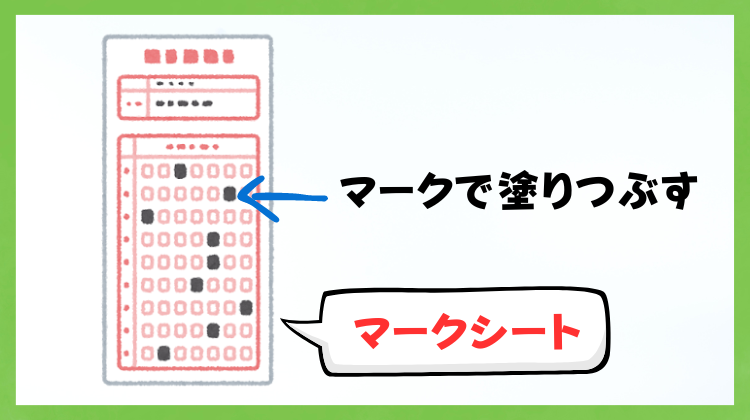

高卒認定試験ではマークシートを使って解答します。シャーペンでマークをつけると、採点用の機械がマークを読み取りづらくなるのです。

シャーペンを使いたい理由が特になければ、鉛筆を使用しましょう。

消しゴム

プラスチック製の消しゴムを用意しましょう。紛失したときのために、消しゴムも2個以上は準備しておくと安心です。

プラスチック製の消しゴムってどんなの?

塩化ビニル樹脂が原料になっている消しゴムが、「プラスチック製の消しゴム」です。硬いので使いやすい、という特徴があります。

流通している消しゴムの、ほとんどはプラスチック製の消しゴムです。例えば、『MONO』という消しゴムが有名です。

「塩化ビニル樹脂」もしくは「ポリ塩化ビニル(PVC)」という材質の、消しゴムを用意しましょう。

受験票

氏名や生年月日、受験科目などが書かれた書類が受験票です。受験科目のチェックや、本人確認に使います。

受験票をなくした方は再交付を受けましょう。再交付を受けたいことを、試験の当日に試験官へ伝えてください。

受験票の再交付を受ける際の注意事項

- 本人確認書類(運転免許証など)が必要

- 交付には時間がかかる

受験票がなければ、高卒認定試験は受けられません。受験票は必ず持参しましょう。

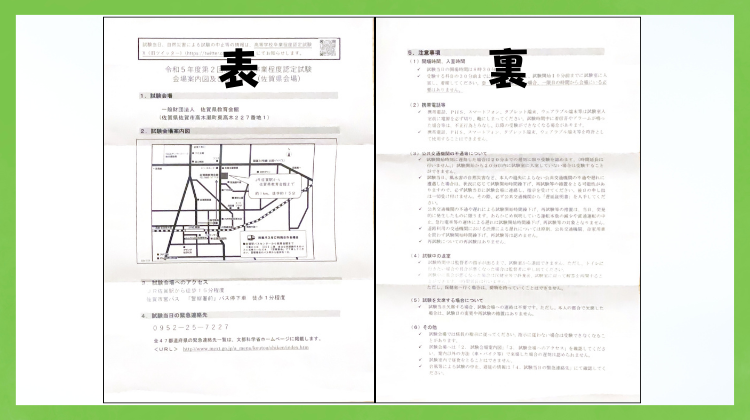

試験会場の案内図

試験会場の案内図は必須ではありませんが、持って行くことをオススメします。

受験票と一緒に届いた書類の一つが、試験会場の案内図です。注意事項や地図などが記されています。

試験会場の案内図には、役立つことが記されています。なるべく持って行きましょう。

腕時計

教室に時計は掛かっていますが、席の位置によっては時間が確認できない場合もあります。そのため、腕時計は必ず持って行きましょう。

携帯電話を時計として使うことはできません。注意してください。

弁当や飲み物

弁当や飲み物は休憩時間に購入できますが、持参することをオススメします。

会場の近くにあるコンビニなどは、混んでいる可能性があります。

時間に余裕を持って行動するには、弁当や飲み物を持参する方が良いのです。

高卒認定試験の1日の流れ

試験当日の流れ

- 1.試験会場へ向かう

- 2.試験が始まる30分前まで、控え室で待機する

- 3.教室に入って着席する

- 4.解答用紙に必要事項を記入する

- 5.試験開始

- 6.試験終了

- 7.帰宅

実体験を交えて各項目について詳しく解説します。

1.試験会場へ向かう

試験の45分前には会場へ到着できるように、家を出ましょう。

時間に余裕を持つことで、アクシデントが起こったときに柔軟な対応ができます。

ただし、家を出る時間が早すぎると会場が開いていない場合があるので、注意してください。会場が開く時間は8時30分となっています。

「高等学校卒業程度認定試験 会場」と書かれた看板が、会場には立てられています。会場が分からないときは看板を探してみましょう。

家から会場までの移動にかかる時間は、事前に調べておきましょう。思いのほか移動に時間がかかることもあるからです。

暇なときに会場の下見へ行こう

2.試験が始まる30分前まで、控え室で待機する

会場には受付がある場合とない場合があります。

- 受付がある場合:受付で座席表をもらってから、教室が開くまで待機する

- 受付がない場合:教室が開くまで待機する(座席表は教室に貼ってある)

受験する教室や、座る位置を特定するために使う紙が座席表です。

受付がないときは、座席表は教室に貼ってあります。分かりやすい位置に貼ってあると思うので、探してみましょう。

座席表が貼ってある場所が分からないときは、試験官に聞いてみよう!

待機するときは控え室を使いましょう。控え室がない場合は、邪魔にならない位置で待機してください。

試験の30分前になると、教室が開きます。したがって、試験の30分前まで待機する必要があります。

3.教室に入って着席する

教室が開いたら試験の10分前までに着席しましょう。

試験が始まってから20分以内の遅刻であれば、受験できます。ただし、試験の終了時間は変わりません。遅刻しないように注意しましょう。

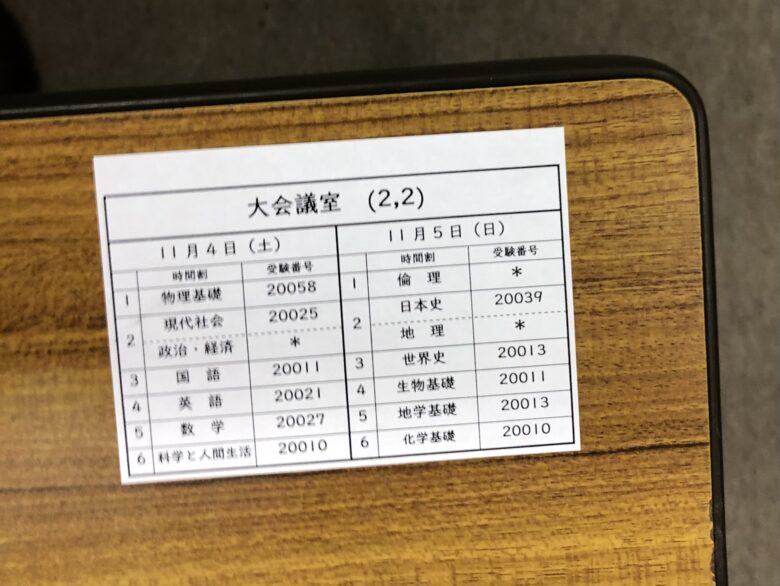

座席表には「どの受験番号の人が、どの席に座るか」が記されています。指定された席に座ってください。

受験番号が記された紙が座席には貼ってあります。記された受験番号が自分の番号と同じなのかを、確認してから着席してください。

複数の科目を受験するときは、座る位置が科目ごとに変わります。各科目の試験を受けるたびに、座る位置を座席表で確かめましょう。

4.解答用紙に必要事項を記入する

鉛筆、消しゴム、受験票を机に出します。

試験の10分前になるまで、参考書などで勉強して時間を潰しましょう。

試験の10分前になると、問題冊子と解答用紙が配られます。問題冊子は試験が始まるまで、開いてはいけません。

解答用紙には下記の内容を記入する欄があります。試験官からの指示に従って、必要事項を記入しましょう。

解答用紙に記入する内容

- 氏名

- 受験番号

- 生年月日

- 受験地

必要事項を記入したら、試験開始の合図を待ちます。合図が出されたら問題を解き始めましょう。

携帯電話の電源は切っておく

試験が始まる前に、携帯電話の電源は切っておきましょう。試験中に着信音などが鳴った場合は、受験できなくなる可能性があります。

5.試験開始

試験が始まった後に試験官が本人確認を行います。

受験票の写真と受験者の顔を照らし合わせて、本人確認は行われます。そのため、受験票は試験官に見えやすい位置(通路側)に置きましょう。

マスクを着けている場合、マスクをずらして試験官に顔を見せなければいけません。時間を無駄にしたくない方は、あらかじめマスクを外しておくとよいでしょう。

試験の概要

- 試験時間:50分

- 解答方法:マークシート方式

マークを付けて解答する方法が、マークシート方式です。

マークシート方式の解答方法では、「記入欄がズレる」というミスが起こりやすくなります。ミスを起こさないために、慎重にマークを付けましょう。

問題を解き終わったら、何度も解答を見直しましょう。解答を見直すことで、間違いや記入ミスに気づくこともあります。

解答を見直すために、時間にゆとりを持って問題を解き終わることが大切!

見直しが終わったら、解答するときに選んだ選択肢の番号をメモしておきましょう。後ほど、自己採点ができるからです。問題冊子の余白にメモするとよいでしょう。

6.試験終了

試験終了の合図があったら、鉛筆や消しゴムは机に置いてください。

試験の終了後に「氏名」などの記入ミスに気づいたときは、手を挙げます。「記入ミスがある人は手を挙げてください」と指示されたときに、手を挙げましょう。

手を挙げたら、必要事項を記入できるよ

その後、解答用紙が回収されます。解答用紙が全て回収されたら退室しましょう。

問題冊子は持ち帰ってください。

7.帰宅

他の科目も受験する方は指定された席に座ります。受験する科目がない方は帰宅して構いません。

高卒認定試験が行われた日の19時ごろに、解答速報が公表されます。自己採点をしてみましょう。

高卒認定試験の合格点は50点前後です。全ての科目で50点以上を取れていれば、試験に合格している可能性は高いと言えます。

解答速報を公表しているサイト

試験が行われた日の1ヶ月後に、結果通知は届きます。到着を気長に待ちましょう。

試験当日の会場の雰囲気

私が試験を受けた会場には、だいたい50人ほどの方が来ていました。東京などの人口が多い地域では、より多くの人が来るようです。

都道府県ごとの受験者数

- 東京:約1400人

- 大阪:約600人

- 愛知、神奈川:約500人

- その他の地域:約30〜400人

出典:令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について「令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について」(文部科学省)(令和6年9月30日に利用)

文部科学省が公表した統計では、受験者の8割ほどが「10代〜20代」となっています。私が試験を受けた会場でも、「10代〜20代」の方が多い印象を受けました。

| 年齢 | 受験者数 | 受験者の割合 |

|---|---|---|

| 16歳〜18歳 | 4322人 | 50.7% |

| 19歳〜20歳 | 1262人 | 14.8% |

| 21歳〜25歳 | 858人 | 10.1% |

| 26歳〜30歳 | 529人 | 6.2% |

| 31歳〜40歳 | 846人 | 9.9% |

| 41歳〜50歳 | 489人 | 5.7% |

| 51歳〜60歳 | 175人 | 2.1% |

| 61歳 | 42人 | 0.5% |

| 計 | 8523人 |

試験の待機時間には、スマホや参考書で勉強している方が多かったです。

ほとんどの方が勉強に集中していて、話している人は少なかったので、会場は静かでした。

試験当日の注意事項

試験当日の注意事項

- 会場へ向かう際は公共交通機関を使う

- 本人確認を妨げない

- 持ち物のチェックを徹底する

- 試験の前にトイレへ行っておく

- 欠席する場合の連絡は不要

上記の内容を項目ごとに解説します。

会場へ向かう際は公共交通機関を使う

試験会場には駐車場がありません。そのため、公共交通機関で会場へ向かう必要があります。

公共交通機関の例

- バス

- 電車

- タクシー

公共交通機関を「どう乗り換えるのか」は、事前に把握しておきましょう。試験の当日にスムーズに会場へ向かうためです。

道路を使わない公共交通機関(電車など)で急な遅れが生じたときは、試験会場へ連絡しましょう。特別措置を受けられる場合があります。

特別措置を受けるには遅延証明書が必要です。遅延証明書は改札のあたりで駅員さんが配っています。

バスが遅れたときは特別措置を受けられないよ。注意してね

送迎してもらえる場合は、車で会場へ向かっても構いません。友人や親などに、送迎してもらえないか聞いてみましょう。

本人確認を妨げない

本人確認に支障が出る姿で、会場へ向かってはいけません。本人確認ができない場合は、受験できない可能性があります。

受験票の写真と受験者の顔を照らし合わせて、本人確認は行われます。受験票の写真となるべく同じ姿で、会場へ向かってください。

例えば、写真でメガネをかけている場合は、メガネをかけて会場へ向かいましょう。

持ち物のチェックを徹底する

忘れ物があると、受験できなくなる可能性があります。忘れ物を減らすために、下記の2つを意識しましょう。

忘れ物を減らすために意識すること

- 遅くとも試験の前日には持ち物を用意する

- 持ち物をチェックする回数を増やす

時間にゆとりを持って準備を始めることで、忘れ物を減らせます。そのため、遅くとも試験前日までには、準備を終わらせましょう。

焦って準備をしてはいけないよ

必要な物が揃っているのかを、会場へ向かう前に何度も確認することも大切です。少なくとも2回以上は持ち物をチェックして、忘れ物を減らしましょう。

試験の前にトイレへ行っておく

トイレに行きたいときや体調が悪くなったときは、試験官に申し出ることで試験中に退室できます。しかし、試験時間は延長されません。

問題を解く時間を多く確保するためにも、試験を受ける前にトイレは済ませておきましょう。

欠席する場合の連絡は不要

試験を欠席するときに、試験会場への連絡は必要ありません。どうしても試験を受けられない場合は、無断で休むとよいでしょう。

複数の科目を受験する方は、一部の科目だけ欠席することもできます。

例えば、英語と国語を受験する方がいたとします。その場合、英語だけ受験して国語は欠席できるのです。

ただし、試験を欠席しても受験料は返ってきません。お金を無駄にしたくない方は、なるべく出席しましょう。

緊張を和らげる方法

試験の本番では、緊張しているせいで実力が発揮できないことがあります。

試験に合格するためにも、緊張を和らげる方法を知っておくことは大切なのです。

緊張を和らげるには、副交感神経を優位にする必要があります。副交感神経とは自律神経の一種です。

「じりつしんけい」って何?

自律神経とは、簡単に言えば「臓器の働きをコントロールする器官」です。自律神経には、交感神経と副交感神経があります。

交感神経と副交感神経が状況に応じて働くことで、臓器の働きがコントロールされています。

例えば、緊張したときに心臓がバクバク鳴ることが、あると思います。この現象は交感神経の働きによるものです。

- 交感神経:活動しているとき(緊張しているとき)に働く

- 副交感神経:リラックスしているときに働く

副交感神経を優位にするには、呼吸のペースを遅くする必要があります。そのため、深呼吸を行うことで副交感神経を優位にできます。

下記の方法で深呼吸を行って、緊張を和らげましょう。

深呼吸の方法

- 5秒かけて鼻から息を吸う

- 15秒かけて口から息を吐き切る

- 「1〜2」を3回、繰り返す

高卒認定試験における1日の流れまとめ

試験を受けるときに大切なのは、時間に余裕を持つことです。早めに会場へ向かい、早めに着席することを心がけましょう。

時間に余裕を持つためには、試験当日の流れをしっかりと把握しておく必要があります。本記事を何度も読み返して、当日の流れを掴んでください。

時間にゆとりを持って行動して、高卒認定試験を確実に受験しましょう。

コメント