- 高卒認定試験を始めて受験するから、願書はどこでもらえるのかが全く分からない

- 分かりやすい文章で、願書の書き方を詳しく教えてほしい

- 収入印紙の購入方法から願書を郵送する方法まで、願書の詳しい提出方法が知りたい

資格試験を受けた経験が少ない人は、どうやって願書を入手して、どう提出すればよいのか分からないと思います。

僕は高卒認定試験を受験して、実際に合格したよ!

願書を入手してから提出するまでの手続きについて、この記事では詳しく解説しています。記事を読めば、願書の提出にかかる時間を減らして、勉強に使える時間を増やすことができますよ。

願書を提出するまでの手続きを把握して、願書をスムーズに提出しましょう。

願書の入手方法

願書を入手する方法は2つあります。

願書の入手方法

- 郵送で取り寄せる

- 直接、取りに行く

それぞれの入手方法を詳しく解説します。

郵送で取り寄せるときは、テレメールサイトから請求する

| 願書の請求受付期間 | 令和6年6月1日(土)〜令和6年9月3日(火) |

| 願書の配布開始 | 令和6年7月16日(火)以降 |

| 出願期間 | 令和6年7月16日(火)〜令和6年9月6日(金) |

| 試験日 | 令和6年11月2日(土)、11月3日(日) |

郵送で願書を取り寄せるときは、テレメール進学サイトから請求しましょう。

令和6年度の第2回試験における願書は、令和6年9月3日(火)まで請求できます。

令和6年7月16日(火)以降に願書は発送されます。請求が終わったら、願書が届くのをしばらく待ちましょう。

発送されてから3日〜1週間くらいで届くよ

願書が届いたら送料を支払います。8月27日(火)までに請求した場合は215 円、8月28日(水)以降に請求した場合は600円を支払わなければいけません。

請求した資料に同封されている支払い用紙に従って、送料を支払いましょう。

教育委員会に取りに行くこともできる

令和6年7月16日(火)から令和6年9月6日(金)の間は、願書を取りに行けます。

願書の配布場所

- 各都道府県の教育委員会

- 文部科学省

教育委員会による願書の配布場所は、都道府県ごとに異なります。具体的な配布場所が知りたい方は、下記のリンク先をご覧になってください。

願書の書き方

「受験願書・履歴書」で記入する内容を、項目ごとに詳しく解説します。

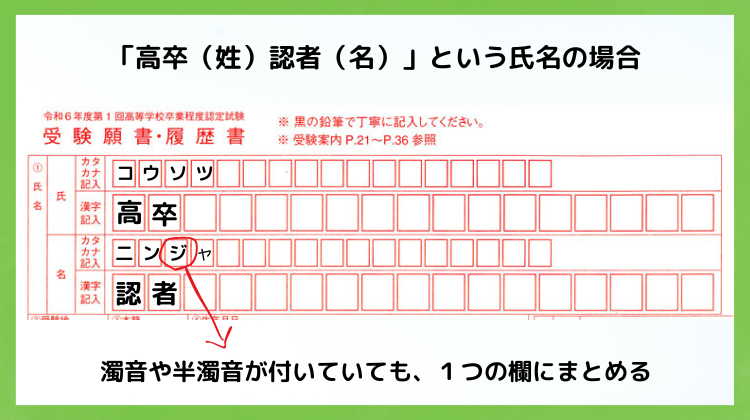

①氏名

ご自身の氏名を記入します。住民票もしくは戸籍抄本に記されている氏名を書きましょう。

ただし、科目合格通知書をお持ちの方は、科目合格通知書と同じ氏名を記入してください。

住民票や戸籍抄本については、「【ステップ1】必要な書類を用意する」で解説しているよ

濁音(゛)や半濁音(゜)だけで1つの欄を使ってはいけません。濁音や半濁音が付く文字と同じ欄に、濁音や半濁音は記入しましょう。

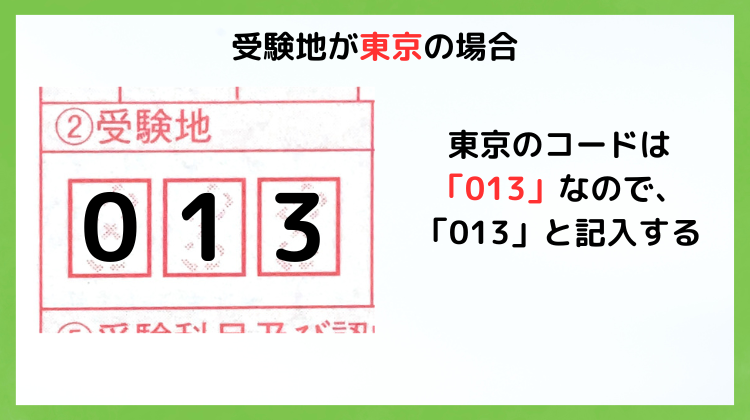

②受験地

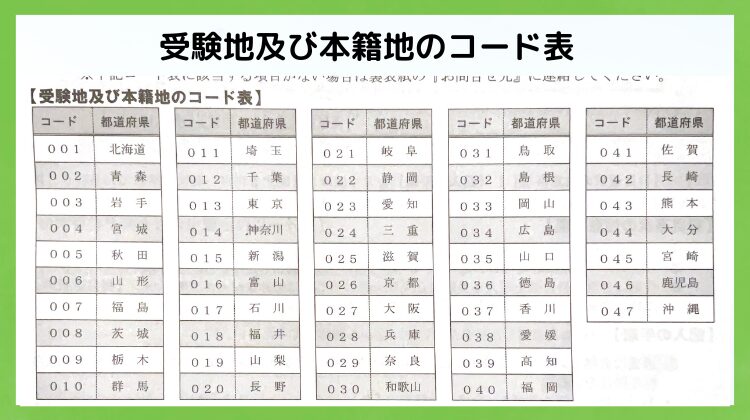

受験する都道府県のコードを、「受験地及び本籍地のコード表」から選んで記入します。

③本籍

本籍が置かれている都道府県のコードを、「受験地及び本籍地のコード表」から選んで記入してください。

本籍とは、簡単に言えば「家族であることを証明する書類がある場所」のことです。本籍がどこなのか分からないときは、親に聞いてみましょう。

それでも分からない場合は、住民票で確認してください。住民票の取り方は「【ステップ1】必要な書類を用意する」で解説しています。

④生年月日

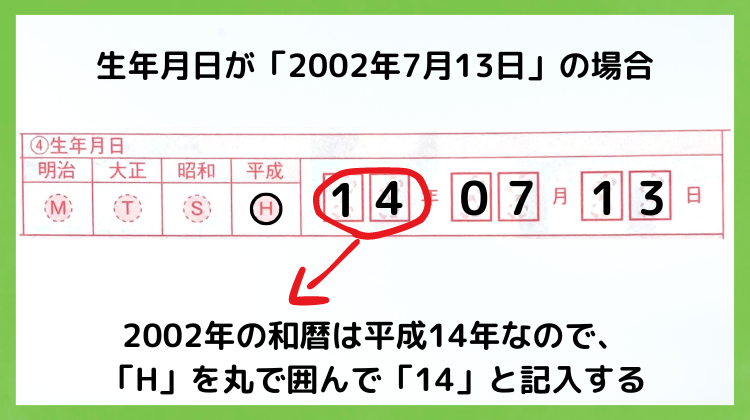

該当する年号(平成、令和など)を丸で囲んで、生年月日を記入します。

生まれた年は、西暦ではなく和暦で記入してください。

例えば、2024年に生まれた方は「24(2024年)」ではなく、「06(令和6年)」と記入します。

生年月日が一桁のときは、「01」のように「0」を入れてね

⑤受験科目

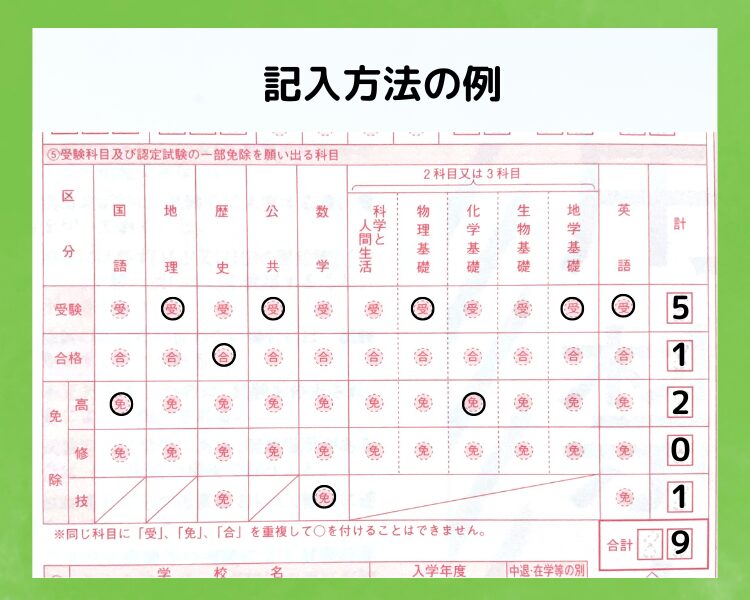

受験する科目は「受」、合格済みの科目は「合」、免除を受ける科目は「免」を丸で囲んでください。

免除を受ける科目がある方は、下記の内容に従って「免」を丸で囲んでください。

| どうやって免除を受けるのか | 丸で囲む場所 |

| 高校、高等専門学校、中等教育学校の単位修得によって免除を受ける科目 | 「高」の行にある「免」を丸で囲む |

| 高等専修学校の単位修得によって免除を受ける科目 | 「修」の行にある「免」を丸で囲む |

| 技能審査の合格によって免除を受ける科目 | 「技」の行にある「免」を丸で囲む |

「受」「合」「免」を丸で囲んだら、それぞれの科目数を記入します。「計」と記された右側の列に、「受」「合」「免」の数をそれぞれ書き入れてください。

科目数を書き終わったら、「合計」と書かれた欄に「受」「合」「免」の合計数を書きましょう。

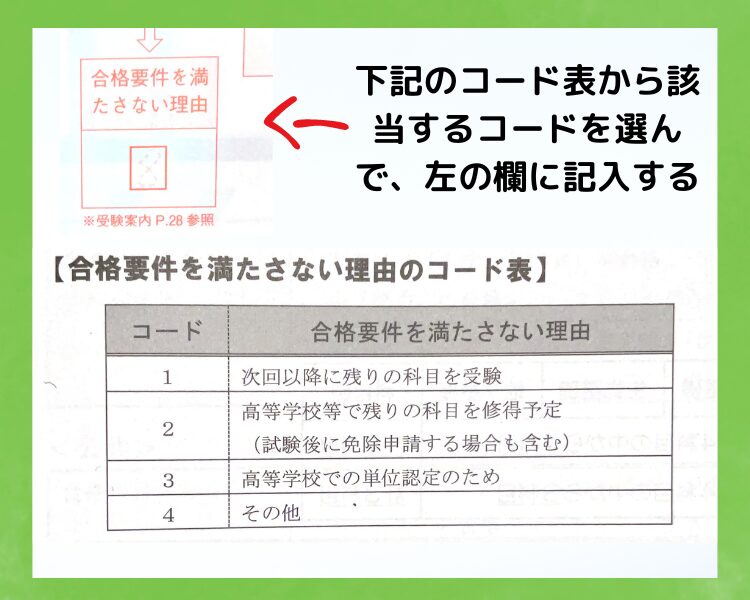

「受」「合」「免」の合計数が、試験で合格するための条件を満たさないときは、科目数が少ない理由に応じて番号を記入しなければいけません。

受験案内(願書と一緒に届いた冊子)の「合格要件を満たさない理由のコード表」から、番号を選んで記入しましょう。

高卒認定試験で合格するための条件

- 理科で2科目を受験する方:合計8科目を受験する必要がある(免除がない場合)

- 理科で3科目を受験する方:合計9科目を受験する必要がある(免除がない場合)

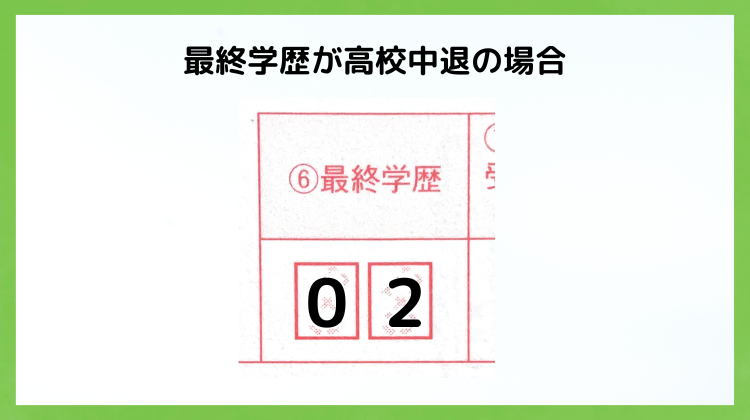

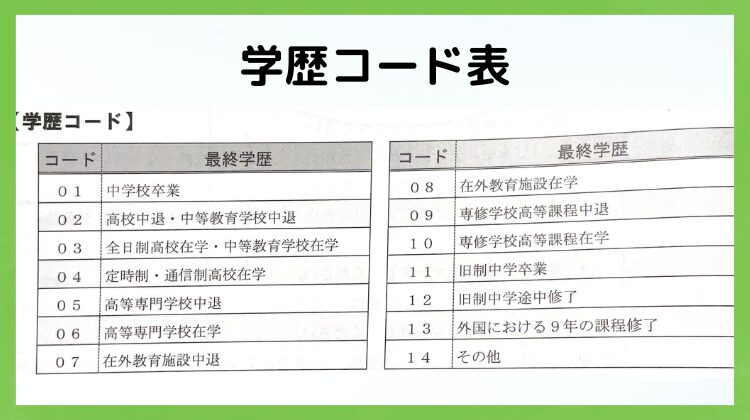

⑥最終学歴

該当する最終学歴のコードを、「学歴コード表」から選んで書きます。

例えば、最終学歴が中卒の方は「01」、高校中退の方は「02」と書きましょう。

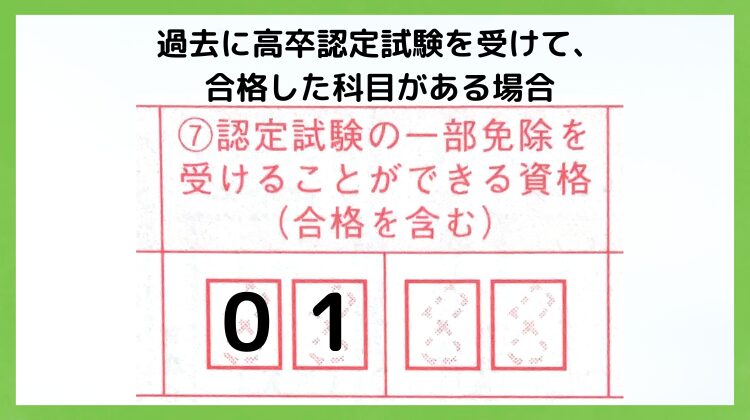

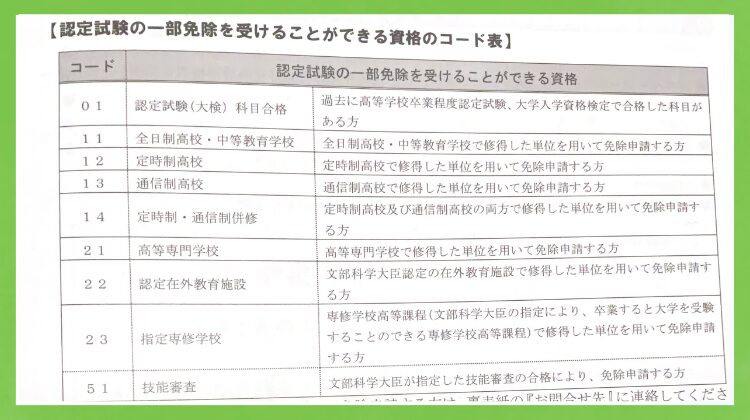

⑦免除を受けることができる資格

試験の免除に必要な資格の中から、取得している資格に応じてコードを記入します。

「資格のコード表」から該当するコードを選び、「受験願書・履歴書」に記入しましょう。

コードを記入するときは、値が小さいコードから書きます。「左の欄→右の欄」という順番で書きましょう。

例えば、「01」「11」「12」というコードの資格をお持ちの方は「01」を左の欄に、「11」を右の欄に書きます。

1つしか資格を持ってない方は、右の欄を空欄にしてください。資格をお持ちでない方は、未記入で構いません。

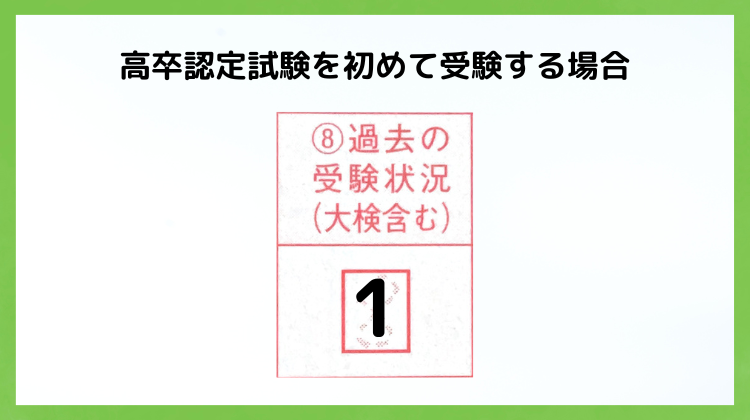

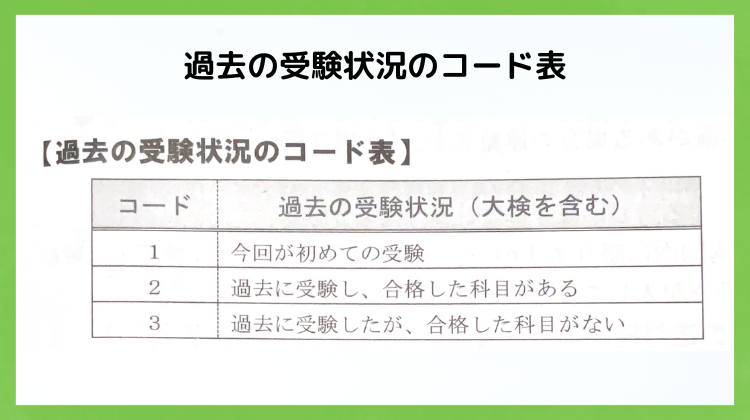

⑧過去の受験状況

高卒認定試験を受験した経験に応じて、「過去の受験状況のコード表」から選んだコードを記入します。

高卒認定試験を初めて受験する方は「1」を選んでください。

過去に受験したときに合格した科目がある方は、「2」を選びましょう。現在の試験にはない科目を合格している方も、「2」を選んで構いません。

過去に受験したときに合格した科目がなかった方は、「3」を選んでください。出願したけど受験しなかった方も「3」を選びましょう。

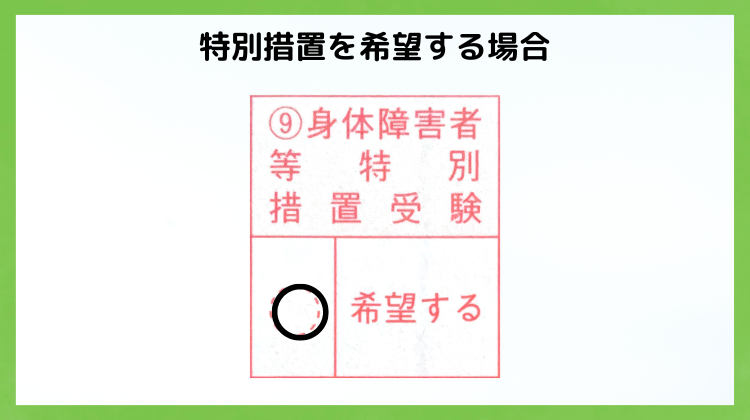

⑨特別措置

障害があるため特別な取り計らいをお願いしたい方は、「希望する」の左側を丸で囲みます。

例えば、補聴器を使いたい方などは特別措置をお願いしましょう。

⑩現住所

ご自身の住所、電話番号やメールアドレス、家の固定電話における電話番号などを書きます。ここで記入した住所に、受験票や試験結果は郵送されます。

家に固定電話がない方は、両親の電話番号などを代わりに書いておくとよいでしょう。

電話番号やメールアドレスは、書類に不備があるときの連絡先となります。

書類に不備があるときに連絡が取れなかった場合、出願が受け付けられません。

絶対に連絡が取れる連絡先を書こう!

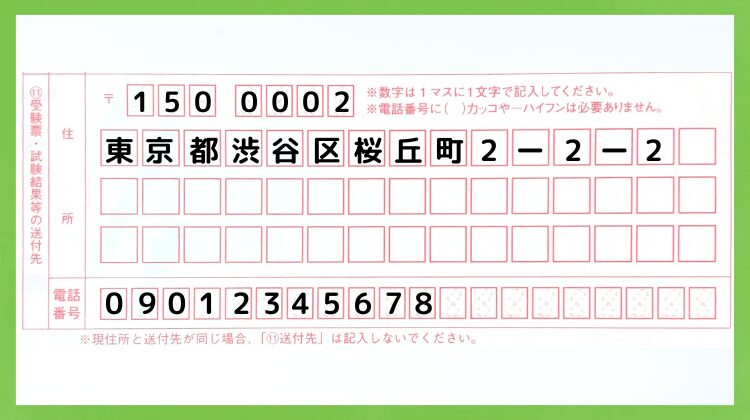

⑪受験票・試験結果の送付先

「⑩現住所」とは別の場所で受験票や試験結果を受け取りたい方のみ、受け取り先の住所を記入します。

「⑩現住所」で受験票や試験結果を受け取る方は、未記入で構いません。

電話番号の欄には、書類に不備があったときの連絡先を書きます。「⑩現住所」に記入したものと同じ電話番号を書いても構いません。

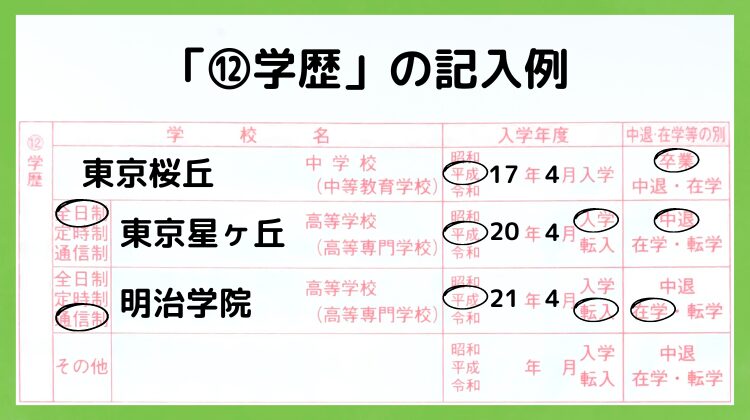

⑫学歴

通っていた、もしくは通っている中学校や高校の学校名などを書きます。

高校の学校名を記入するときは、「全日制」「定時制」「通信制」で該当するものを丸で囲みましょう。

- 全日制:朝から夕方まで授業を行うタイプの一般的な高校

- 定時制:基本的には夜間に授業を行うタイプの高校

- 通信制:基本的には自宅学習を行うタイプの高校

「入学年度」の欄では、中学や高校に入学した時期を記入します。

高校の「入学年度」を書く欄では、「入学」もしくは「転入」を丸で囲んでください。

「中退・在学等の別」では、学校の在籍状況として該当するものを丸で囲みましょう。

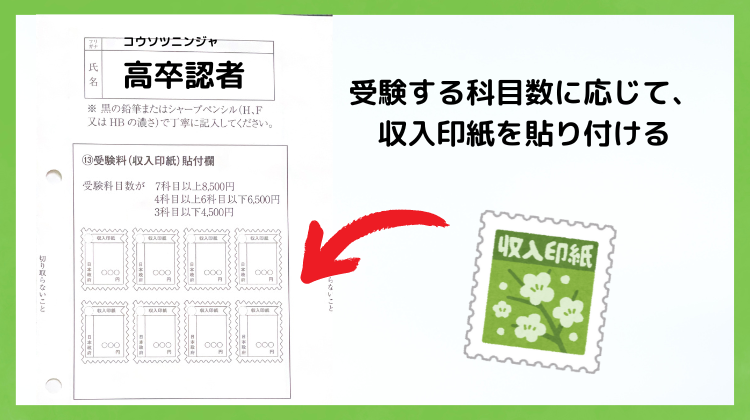

⑬受験料

受験する科目の数に応じて、収入印紙(しゅうにゅういんし)を貼付欄に貼ります。

郵便局の窓口で収入印紙は購入できます。「〜円分の収入印紙がほしい」と、窓口で伝えましょう。

収入印紙を購入するときは、収入証紙(しゅうにゅうしょうし)と間違えないようにしましょう。

「国にお金を支払ったことを証明するもの」が収入印紙です。

「各都道府県にお金を支払ったことを証明するもの」が収入証紙です。

科目数に応じた収入印紙の額

- 7〜9科目を受験する方:8500円分の収入印紙が必要

- 4〜6科目を受験する方:6500円分の収入印紙が必要

- 1〜3科目を受験する方:4500円分の収入印紙が必要

「貼付欄」に貼りきれないときは、余白(邪魔にならないところ)や裏面に貼りましょう。

ただし、「受験者票」「受験票」に収入印紙を貼り付けてはいけません。「受験者票」「受験票」は後で使用するからです。

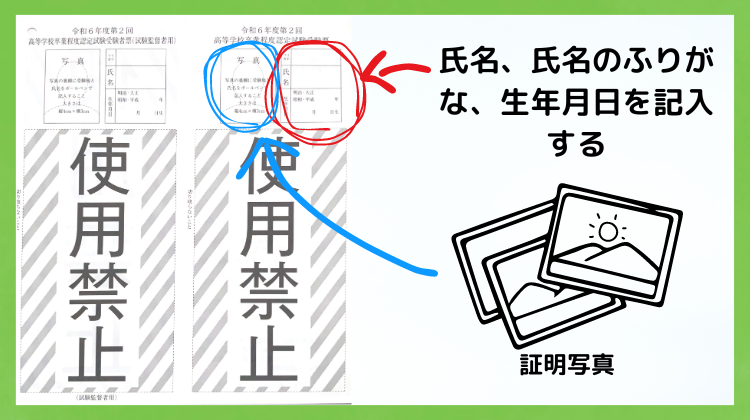

⑭受験者票・受験票

「受験者票」「受験票」に、それぞれ「氏名(フリガナも)」「生年月日」を記入して、証明写真を貼り付けましょう。

- 縦4cm、横3cmの写真を用意する

- 2枚用意する

- 帽子やマスク、サングラスなどを付けない(本人確認ができないため)

- 出願前の6ヶ月以内に用意する

- 試験本番で眼鏡を使う方は、眼鏡をかけた写真を用意する

証明写真の裏側には、「氏名」「受験地(都道府県の名前)」をボールペンで記入します。写真が剥がれたときに、誰の写真なのか判断できるようにするためです。

⑮「受験願書・履歴書」をコピーしておく

「受験願書・履歴書」を1枚コピーしましょう。コピーする代わりに、スマホなどで写真を撮っても構いません。

「受験願書・履歴書」に記入ミスがあったときは、文部科学省から連絡があります。

連絡が来たときに「受験願書・履歴書」の内容を確認するために、コピーが必要なのです。

書類に不備があったときのために、「受験願書・履歴書」をコピーしておきましょう。

願書の提出方法

令和6年度の第2回試験における出願期間は、9月6日(金)までとなっています。9月6日(金)までに必要な書類を準備して、窓口から願書を発送しましょう。

期限ギリギリで準備を始めると、ミスをする可能性が高くなります。なるべく余裕を持って準備を始めましょう。

願書を提出するまでの4ステップ

- ステップ1:必要な書類を用意する

- ステップ2:確認欄にチェックを入れて、出願用封筒に書類を入れる

- ステップ3:必要事項を封筒に記入する

- ステップ4:簡易書留郵便で封筒を発送する

【ステップ1】必要な書類を用意する

| 対象者 | 必要な書類 |

| ●高卒認定試験を初めて受験する。もしくは、過去に受験したけど、合格した科目がなかった ●免除科目がない | ①受験願書・履歴書 ②住民票もしくは戸籍抄本 |

| ●高卒認定試験を初めて受験する。もしくは、過去に受験したけど、合格した科目がなかった ●免除科目がある ●単位修得証明書や技能真の合格証明書の氏名が、現在と同じ | ①受験願書・履歴書 ②住民票もしくは戸籍抄本 ③試験の免除に必要な書類(単位修得証明書や技能審査の合格証明書) |

| ●高卒認定試験を初めて受験する。もしくは、過去に受験したけど、合格した科目がなかった。 ●免除科目がある ●単位修得証明書や技能真の合格証明書の氏名が、現在と異なる | ①受験願書・履歴書 ②住民票もしくは戸籍抄本 ③試験の免除に必要な書類(単位修得証明書や技能審査の合格証明書) ④氏名や本籍を変更した理由が分かる公的書類(戸籍抄本など) ※②で氏名や本籍を変更した理由が分かる場合、④はいりません。 |

| ●高卒認定試験を過去に受験している ●過去に受験したときに、合格した科目があった ●前回の受験の後に、氏名もしくは本籍地を変更した ●新たに免除を受ける科目がある | ①受験願書・履歴書 ②科目合格通知書 ③試験の免除に必要な書類(単位修得証明書や技能審査の合格証明書) ④氏名や本籍を変更した理由が分かる公的書類(戸籍抄本など) |

| ●高卒認定試験を過去に受験している ●過去に受験したときに、合格した科目があった ●前回の受験の後に、氏名もしくは本籍地を変更した ●新たに免除を受ける科目がない | ①受験願書・履歴書 ②科目合格通知書 ③氏名や本籍を変更した理由が分かる公的書類(戸籍抄本など) |

| ●高卒認定試験を過去に受験している ●過去に受験したときに、合格した科目があった ●前回の受験の後に、氏名もしくは本籍地を変更していない ●新たに免除を受ける科目がある | ①受験願書・履歴書 ②科目合格通知書 ③試験の免除に必要な書類(単位修得証明書や技能審査の合格証明書) |

| ●高卒認定試験を過去に受験している ●過去に受験したときに、合格した科目があった ●前回の受験の後に、氏名もしくは本籍地を変更していない ●新たに免除を受ける科目がない | ①受験願書・履歴書 ②科目合格通知書 |

| ●特別措置を受ける | ①特別措置申請書 ②医師の診断書もしくは意見書 ※必要な書類に加えて提出する |

必ず必要なのは「受験願書・履歴書」です。「願書の書き方」の内容を参考にして、必要事項を記入しましょう。

高卒認定試験で合格している科目がない方は、「住民票または戸籍抄本」を用意します。

住民票とは「どこに住んでいるのか」を証明する書類です。

戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、「家族であることを証明する書類(戸籍と言います)」に書かれている、個人の情報のみを記した書類です。

戸籍に書かれた情報を全て記した書類は、戸籍謄本(こせきとうほん)と言うよ

住民票や戸籍抄本は、市役所などの自治体で発行できます。

本人確認書類と手数料(400円前後)を持って自治体に行き、住民票や戸籍抄本を発行してもらいましょう。

- 本籍地が記されているものを用意する

- 出願する前の6ヶ月以内に交付されたものを用意する

- コピーしたものを用意しない

※「住民票や戸籍抄本をコピーしたもの」とは、市役所やコンビニで発行したものを、さらにコピーした書類を指します。

合格している科目がある方は、「科目合格通知書(コピーは不可)」を用意してください。

高校で修得した単位があり、試験の免除を受ける方は「単位修得証明書(コピーは不可)」を提出しなければいけません。

通っていた高校のホームページで、単位修得証明書の発行方法を確認しよう

下記の技能審査に合格した方は、試験の免除を受けるために「合格証明書(コピーは不可)」を用意してください。

| 免除を受けられる科目 | 技能審査の種類 |

| 歴史 | ●歴史能力検定:世界史1級、2級、3級のいずれか+日本史1級、2級、3級のいずれか ※世界史と日本史の両方を合格しておく必要があります |

| 数学 | ●実用数学技能検定:1級、準1級、2級のいずれか |

| 英語 | ●実用英語技能検定:1級、準1級、2級、準2級のいずれか ●英語検定試験:1級、2級のいずれか ●国際連合公用語英語検定試験:特A級、A級、B級、C級のいずれか |

技能審査の種類によって、合格証明書の発行方法は異なります。発行方法を詳しく知りたい方は、上記のリンク先をご覧ください。

単位修得証明書や技能審査の合格証明書は、未開封で提出する必要があります。内容を確認したい方は、1通多めに取り寄せるとよいでしょう。

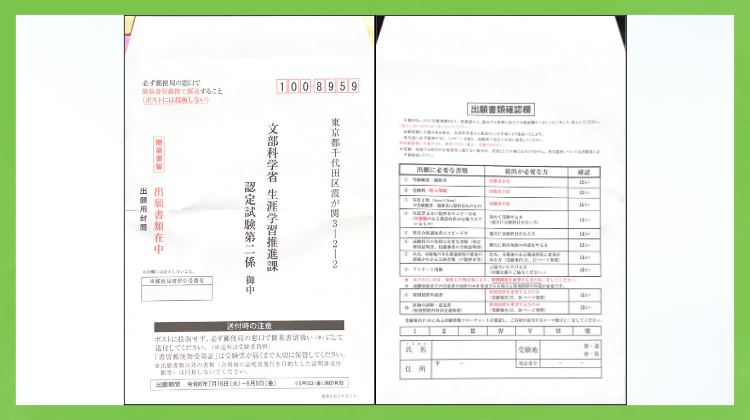

【ステップ2】確認欄にチェックを入れて、出願用封筒に書類を入れる

書類が揃っているのかを確かめます。出願用封筒の裏にある「出願書類確認欄」を使いましょう。

必要な書類が手元にあることを確かめて、確認欄の「はい」を丸で囲んでください。囲むときはボールペンを使ってください。

「はい」を丸で囲んだ書類から、封筒に入れましょう。

記入ミスや入れ忘れなどがある場合は、受験できないことがあります。不備がないことを必ず確かめてから、封筒に書類を入れてください。

不備の例

- 「受験願書・履歴書」の記入内容に誤りがある

- 住民票に本籍地が記されていない

- 書類の入れ忘れ

書類を入れ終わったら封筒に封をします。封をするときは「液体のり」を使ってください。

「セロテープ」「ガムテープ」「スティックのり」などは粘着力が弱いので、なるべく使わないようにしましょう。

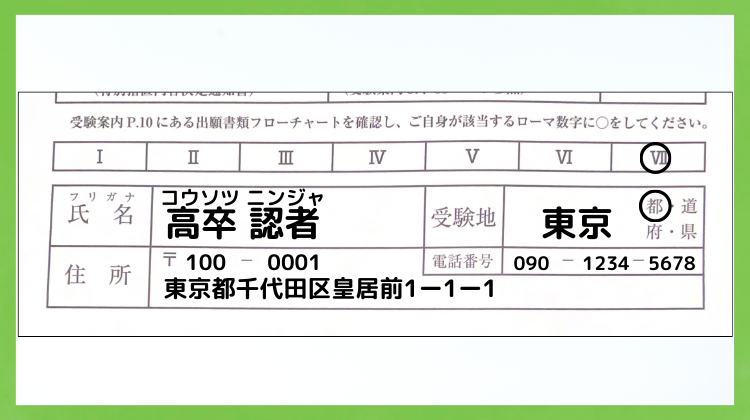

【ステップ3】必要事項を封筒に記入する

封筒の裏にある記入欄に、「氏名」「受験地」「住所」「電話番号」をボールペンで記入します。

また、受験案内に記されている「出願書類フローチャート」を確認して、該当するローマ数字を丸で囲みましょう。

【ステップ4】簡易書留郵便で封筒を発送する

郵便局の窓口から、簡易書留(かんいかきとめ)で文部科学省まで封筒を郵送します。

簡易書留とは、配達状況を確かめることができる郵送サービスです。重要な書類を郵送するときに使われます。

470円の送料を持って郵便局に行き、「簡易書留でお願いします」と窓口で依頼しましょう。

このときに「書留・特定記録郵便物等受領証」が渡されるので、大切に保管してください。

「書留・特定記録郵便物等受領証」には追跡番号などが記されており、配達状況を確認する際に使います。

出願が終わったら、受験票が届くのを待ちましょう。令和6年度第2回試験の受験票は、10月下旬ごろに郵送されます。

書類に不備があったときはどうなる?

下記の2パターンのいずれかで、不備があることを伝えられます。

- 文部科学省の職員から電話がある

- 「受験願書・履歴書」に記入した住所へ、不備内容を知らせる郵便物が届く

不備があることを伝えられた場合、必要な書類を文部科学省まで送らなければいけません。

例えば、住民票に本籍地が記されていないときは、本籍地が記された住民票を文部科学省まで送る必要があります。

用意しなければならない書類が何なのかは、文部科学省から指示があります。指示に従って、必要書類を用意しましょう。

角形2号の封筒(書類が小さければ、他の封筒でもよい)に書類を入れて、「簡易書留」で文部科学省まで郵送してください。

郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします」と依頼することで、発送できます。

具体的な郵送方法については文部科学省から指示があるので、指示に従いましょう。

高卒認定試験の願書提出までの流れまとめ

出願の準備は早めに始めることが大切です。

出願用の書類を集めるには、多くの時間を必要とします。いろいろな場所に出向かなければいけないからです。

必要事項を願書に記入することにも、時間がかかります。スムーズに記入できればよいのですが、書き方が分からなくて多くの時間を使うこともあります。

したがって、余裕を持って出願の準備を始めなければ、「時間がないせいで出願できなかった」となりかねません。

高卒認定試験を確実に受験するために、遅くとも試験の3ヶ月前には出願の準備を始めましょう。

コメント