- 高卒認定試験の国語は、何を勉強すればいいの?

- 短時間の勉強で高卒認定試験に合格したい

- 漢文や古文は全く読めない

国語は、勉強方法が分かりづらい科目です。自分が正しく勉強できているか、不安に思っている方は多いと思います。

僕は中学生のとき不登校になりました。高校受験は受けていません。その後、働きながら3ヶ月で高卒認定試験に一発合格しました。

この記事では、ゼロから3ヶ月で高卒認定試験に合格できた、国語の勉強法を紹介しています。記事を読めば、効率が良い国語の勉強法が分かりますよ。

紹介する方法で勉強して、高卒認定試験に合格しよう

他の科目の勉強法も知りたい方には、次の記事がオススメ。

高卒認定試験における国語の出題内容

効率よく勉強を進めるためには、高卒認定試験における出題内容を知ることが大切です。過去問を読むなどして、出題内容を把握しておきましょう。

本項目では高卒認定試験における、過去問の内容をまとめています。出題内容を把握するために、参考にしてください。

高卒認定試験「国語」の出題内容

- 大問1:漢字、敬語、短文読解など

- 大問2:スピーチや話し合いの文章問題

- 大問3:資料を使う文章問題

- 大問4:物語や論評の文章問題

- 大問5:古文と漢文の問題

【大問1】漢字、敬語、短文読解など

出題内容

- 漢字

- 短文読解

- 熟語

- 敬語

- 助詞・助動詞

必ず出されるのが漢字の問題です。漢字の「読み方」や「意味」について、問われることが多くなっています。

問4〜7では「短文読解」「熟語」「敬語」「助詞・助動詞」について、ランダムで出題されます。

どんな問題が出るのか、ざっと紹介するね

「短文読解」では、文章を正しく理解できているのかを問われます。「熟語」で問われるのは、熟語の意味や漢字構成などです。

「敬語」は正しい敬語の使い方が問われます。「助詞・助動詞」では、それぞれの役割について問われます。

【大問2】スピーチや話し合いの文章問題

「スピーチ」や「話し合い」の文章を読み、問題に答えなければいけません。文章の内容を正しく理解できれば、解ける問題がほとんどです。

「話し合い」の文章問題では登場人物の発言が果たす役割について、問われることが多くなっています。発言が果たす役割を意識しながら、文章を読むことが問題を解くコツです。

大問2の出題例

- 本文の空欄に入る文章はどれ?

- 〜さんの役割で、正しい選択肢はどれ?

【大問3】資料を使う文章問題

資料を付けた文章問題が出されます。資料は「メモ」「ポスター」「新聞」などです。

資料をより良くするための修正点について、問われる問題が特に多い印象を受けます。例えば「説得力がある資料にするには、資料をどう修正すればよいか?」と出題されます。

【大問4】物語や論評の文章問題

「物語」もしくは「論評」の文章問題が出されます。

「論評」とは、物事を分析して評価や意見を述べること。また、その文章です。本の内容を評価して、面白かった点や問題点を人に話すことなどが論評に当たります。

それぞれの文章問題には下記の特徴があります。

- 物語:登場人物の心情について問われることが多い

- 論評:著者がどんな主張をしているのかを、問われることが多い

【大問5】古文と漢文の問題

古文や漢文の問題が出されます。

- 古文:平安時代から江戸時代初期にかけて使われた、日本語の古い文

- 漢文:漢字のみで書かれた文

古文も漢文も問題の難易度は高くありません。文章の内容がざっくり分かれば、問題を解くことができます。

また、文法や活用形の問題は出されません。古文や漢文の内容が問われます。

効率的な国語の勉強方法

「国語」の勉強を効率よく進める方法について解説しています。

漢字の勉強方法

「小説で読めなかった漢字を覚える」という勉強法がオススメ。

高卒認定試験では、日常的に使われる漢字について出題されます。漢字検定で言えば3〜4級レベル(中学卒業程度)です。例えば「獲得」「送る」「過度」などの問題が出されます。

漢検3〜4級レベルの漢字が本には、たくさん出てきます。知らない漢字を本で覚えるだけでも、高卒認定試験の漢字は分かるようになるのです。

読解力も身に付くから一石二鳥

小説は楽しく読めるので、勉強が続けやすくなります。勉強の挫折を防ぐためにも、漢字は小説で覚えましょう。

小説のジャンルに決まりはありません。面白いと思うジャンルを読みましょう。

『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』って小説が、個人的には面白かった

部首の意味を知ると、漢字は効率よく覚えられます。

漢字の一部を部首と言います。例えば「体」の左にある「イ」のような部分が部首です。

部首には意味があります。「液」の左にある「シ」のような部分。これは「さんずい」という部首で「水」を意味しています。

「液」の他にも「潮」「流」「池」など、水と関係がある漢字には「さんずい」が付く傾向があります。

部首の意味を知れば、漢字の読み方を思い出しやすくなるのです。そのため、漢字を覚えるときは部首に着目しましょう。

現代文の勉強方法

文章を正しく読み解くには、文法の知識が必須です。例えば、品詞(単語の役割)などを覚えると、文章を読み解くときに非常に役立ちます。

まずは文法を学んで、日本語の正しい読み方を覚えましょう。

文法は中学校で教わります。中学生用の参考書を使いましょう。オススメは『中学国語をひとつひとつわかりやすく。』です。

国語の文法で勉強すること

- 文節の分け方

- 文節の役割

- 単語の分け方

- 品詞の役割

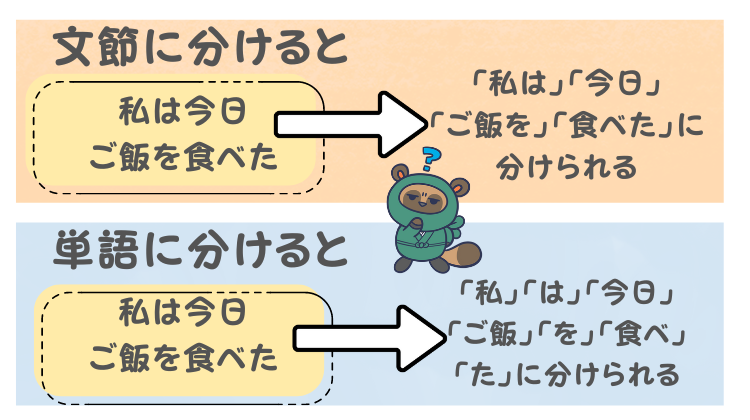

文を意味のまとまりごとに区切った最小単位を、文節と言います。例を挙げると、「私は今日ご飯を食べた」の文節は、「私は」「今日」「ご飯を」「食べた」となります。

文節は国文法における基礎なので、文法の学習では文節の分け方から覚えましょう。その後に、それぞれの文節が持つ役割について学んでください。

「文節の役割=主語、述語、修飾語、接続語、独立語」だよ

主語と述語、修飾語と被修飾語の係り受けを、特に詳しく勉強しましょう。係り受けとは、文節同士のつながりのことです。

例えば「私はパンを買った」という文では、主語「私は」と述語「買った」に係り受けがあります。修飾語「パンを」と被修飾語「買った」にも係り受けがあります。

文節の役割を覚えたら単語について学習しましょう。文を構成する言葉の、最小単位が単語です。意味を持っているかは関係ありません。

単語分けが出来るようになったら、単語の役割を覚えます。単語の役割のことを品詞と言います。助詞、助動詞、接続詞という品詞は、特に詳しく勉強してください。

品詞まで学び終えた方は文法を意識しながら本を読みます。小説かビジネス書を読むのがオススメです。

大問4における「物語」「論評」の問題を対策できるからね

小説を読むときは「登場人物の気持ち」も意識します。心情表現を探しながら小説を読みましょう。

ビジネス書を読むときは「著者の主張」も意識します。主張は逆接や換言の接続詞の後に、書かれる傾向があります。そのため、逆接や換言の接続詞を探しましょう。

- 逆接の接続詞:前の文とは逆の内容が続くことを表す接続詞(「しかし」「だが」など)

- 換言の接続詞:言い換えの接続詞(「つまり」「すなわち」など)

漢文の勉強方法

漢文では「返り点」「句法」をまず覚えます。返り点とは、漢文を日本語の語順で読むための記号です。「一」「二」「レ」などがあります。

句法とは漢文を日本語に訳すときの、文法や構文のことです。句法を理解することで、漢文の意味を正確に把握しやすくなります。

返り点と句法の勉強に使えるオススメ参考書

- 返り点:高校の漢文読解が1冊でしっかりわかる本

- 句法:漢文早覚え速答法

「返り点」「句法」を覚えたら漢文を繰り返し読みましょう。漢文を読むことに慣れるためです。

高卒認定試験における漢文の問題を解くために、最も大切なことは漢文に「慣れる」こと。知識を身に付けただけでは漢文は読めません。

サッカーボールの蹴り方を学ぶだけでは、シュートは上達しません。実際に何度もボールを蹴ることで、シュートは上達します。

漢文も同じです。「返り点」「句法」の知識を何度も使うことで、知識をうまく活用できるようになります。

何度も漢文を読んで、漢文に慣れよう

漢文を読むときは高卒認定試験の過去問を使いましょう。文部科学省のホームページなどで、過去問は見ることができます。

漢文を読むときのポイントは「すぐに答えを見ない」ことです。

「この文は、あの句法が使われているのでは?」などと考えることで、知識を使う回数が増えます。つまり、漢文に慣れやすくなるのです。

なるべく自分の頭で答えを導き出しましょう。

古文の勉強方法

古文の物語を理解するには、単語の意味を正しく理解しなければいけません。助動詞の知識を身に付けることで、単語の意味は正しく理解できます。

助動詞とは、動詞・形容詞・形容動詞に意味を付け加える単語です。動詞は「動作」を表す(「走る」など)品詞。形容詞は状態(「美しい」など)を表す品詞のことです。

例えば、動詞の「走る」に助動詞の「れる」をつけると、「走れる」という「可能」の意味になります。

※「れる」は現代文の助動詞です。古文の助動詞に「れる」はありません。古文では「る(らる)」という助動詞が可能の意味を持っています。

単語の意味を正確に把握するために、古文の助動詞を勉強しよう

物語を理解するには、主語と述語の関係を把握することも大切。つまり「誰が何をやったのか」を、理解する必要があるのです。

古文は主語が省略されやすいので、主語と述語の関係を把握しづらくなっています。省略された主語を探すのに、役立つのが敬語です。

目上の人には敬語が使われます。したがって、敬語が使われたら目下の人間が主語だと分かるのです。

助動詞と敬語を勉強して、古文の物語を正しく理解できるようになりましょう。

古文の勉強にオススメな参考書は『富井の古典文法をはじめからていねいに』だよ

古文も読み慣れることが重要です。そのため、助動詞と敬語の知識が身に付いたら、古文を繰り返し読みましょう。

古文を読むときは、高卒認定試験の過去問などを活用してください。読むときのポイントは主語を意識することです。

主語を探すコツ

- 助詞「を」「に」「が」「ど」「ば」に着目する

- 「人名、」を探す

- 敬語を探す

助詞「を」「に」「が」「ど」「ば」の後に読点が付く古文は、助詞の前後で主語が変わりがちです。

例えば「男と女ありけり。女が踊りければ、笑いけり。」は、「男と女がいて『女が』踊ると『男が』笑った」という意味の古文です。主語が「女」から「男」に変わっています。

助詞「を」「に」「が」「ど」「ば」に着目して、主語の変化を見落とさないようにしましょう。

「鬼がどば」で覚えよう

「人名、」となっているときは、人名の部分が主語になる傾向があります。

例えば「伯牙、鍾子期とは琴の友なり」という古文において、「伯牙(はくが)」と「鍾子期(しょうしき)」は人名です。「伯牙、」となっているので、主語は「伯牙」になります。

助詞「を」「に」「が」「ど」「ば」と「人名、」と敬語を探しながら、古文を読みましょう。

国語の勉強を始めるタイミング

国語は勉強の優先度が低い科目です。現代文などは勉強をしていなくても解けるので、勉強ができなくても合格点(40〜50点)を取れる科目が国語だと言えます。

そのため、他の科目の勉強を先に終わらせましょう。

科目ごとの勉強の優先度

- 高:数学、英語

- 中:歴史、理科基礎

- 低:公共、国語、地理

国語を勉強する時間がなくなった場合は、漢文と古文だけ勉強してください。漢文と古文をしっかり勉強しておけば、問題なく合格点を取ることができます。

実際に僕は漢文だけを勉強して、合格点が取れたよ

【高卒認定試験】国語の勉強方法まとめ

「1.国語の文法を学ぶ」「2.本を読む」という方法で、現代文は勉強しましょう。

- 漢字の勉強法:小説で読めなかった漢字を覚える

- 漢文の勉強法:「返り点」と「句法」を覚えて、漢文を繰り返し読む

- 古文の勉強法:「助動詞」と「敬語」を覚えて、古文を繰り返し読む

紹介した内容を参考にして、国語を勉強してみてください。効率よく学習できること間違いありません。

より効率よく勉強を進めたい方は、授業動画を活用すると良いでしょう。オススメなのは『スタディサプリ』の授業動画です。

『スタディサプリ』の特徴は授業動画が分かりやすい点。授業を行っているのは大手予備校の人気講師なので、授業がわかりやすく理解がスラスラ進みます。無料体験ができるので、気になる方は試してみましょう。

14日間の無料体験を実施中

コメント