- 独学で高卒認定資格を取りたいけど、どう勉強すればいいのか分からない

- できるだけ早く高卒認定試験に合格したい

- どの参考書を選べばいいのか分からない

時間をかけて勉強しても、正しい勉強法を知らなければ、学習の成果は上げづらいと言えます。

高卒認定試験に合格できる可能性を高めたいなら、正しい方法で効率よく勉強する必要があるのです。

働きながら勉強して知識ゼロから3ヶ月で、高卒認定試験に僕は一発合格できたよ

私が実践した正しい勉強法を、この記事では紹介しています。記事を読めば、効率が良い勉強方法を具体的に知ることができますよ。

正しい方法で勉強して、高卒認定試験に短期間で合格しましょう。

高卒認定試験の概要

高校を卒業していない人に高卒レベルの学力があるのかを判断する試験が、高卒認定試験です。

試験に合格して高卒認定資格を取ることで、高卒とほぼ同等の選択肢が持てます。

高卒認定資格を取ることで増える選択肢

- 大学入試を受けることができる

- 専門学校に入学できる

- 取得できる資格が増える

>>【合格者が語る】高卒認定試験の概要|手続きの方法などを簡単に解説!

試験科目は8〜9科目

高卒認定試験に合格するには、8〜9科目の試験で合格点を取らなければいけません。

| 教科 | 試験科目 | 科目数 | 要件 |

| 国語 | 国語 | 1 | 必修 |

| 地理歴史 | 地理 | 1 | 必修 |

| 歴史 | 1 | 必修 | |

| 公民 | 公共 | 1 | 必修 |

| 数学 | 数学 | 1 | 必修 |

| 理科 | 科学と人間生活 | 2または3 | 以下の①、②のいずれかが必修 ① 「科学と⼈間⽣活」の1科⽬及び「基礎」を付した科⽬のうち1科⽬(合計2科⽬) ② 「基礎」を付した科⽬のうち3科⽬(合計3科⽬) |

| 物理基礎 | |||

| 化学基礎 | |||

| 生物基礎 | |||

| 地学基礎 | |||

| 英語 | 英語 | 1 | 必修 |

試験を必ず受ける必要があるのが「国語」「数学」「英語」「歴史」「地理」「公共」です。

「理科」は選択教科となっています。「科学と人間生活」「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」のうち、2〜3科目を選んで試験を受けなければいけません。

合格点は40〜50点

高卒認定試験の合格点は40〜50点と言われています。ただし、試験を受けるタイミングや科目によって、合格点が前後することもあります。

40点を取っても合格できない場合があるんだ

確実に合格したい場合は、50点以上を取れるように勉強しましょう。

また、総合型選抜もしくは学校推薦型選抜で大学受験を受けようと考えている方は、なるべく高い点数を取ってください。

- 総合型選抜:総合的に受験生を評価するために、面接などがメインとなる受験方法。

- 学校推薦型選抜:出身校の校長からの推薦状が必要となる受験方法。こちらも面接などがメインとなります。

高卒認定試験では点数によって科目ごとに評価が決まります。評価が良いほど、総合型選抜や学校推薦型選抜では有利になります。

高卒認定試験における評価

- A評価=100〜80点

- B評価=79〜60点

- C評価=59〜合格できる最低点

目的に応じて必要な点数を取れるようになりましょう。

過去問の入手方法

高卒認定試験の過去問の入手方法は2つあります。

過去問の入手方法

- 文部科学省のホームページに掲載されている過去問を使う

- 過去問集を購入する

過去問の問題集を「過去問集」と言うよ

解答の解説が付いている過去問を使いたい方は、過去問集を使いましょう。

解説なしでもよい方は、文部科学省のホームページに掲載されている過去問を使ってください。

高卒認定試験は独学でも合格できる

勉強時間をしっかり確保すれば、独学でも高卒認定試験には合格できます。

独学でも高卒認定試験に合格できる理由

- 点数を稼ぎやすい

- 合格点が低い

高卒認定試験では基礎問題しか出されません。基礎問題とは、知識を応用しない問題です。

つまり、基本的な解き方を覚えるだけで、点数が稼げると言えます。

点数が稼ぎやすいんだ

高卒認定試験の合格点は40~50点です。高卒認定試験は点数が稼ぎやすいので、合格点を取る難易度は低いと言えます。

そのため、勉強時間さえ確保できれば、独学でも合格できる可能性が高いのです。

実際に僕は、高卒認定試験に独学で合格しています。勉強手段として独学を選ぶことは、間違いではないのです。

ストイックな人に独学はオススメ

独学のデメリットとして「勉強をサボりやすい」という点が挙げられます。

自分に甘いという自覚がある方は、独学以外の勉強手段を選ぶことが賢明でしょう。

独学以外の勉強手段

- 通信講座を受講する

- 予備校に通う

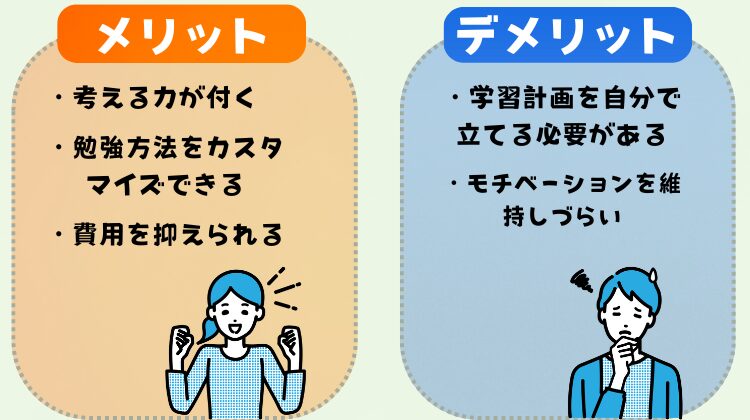

独学のメリットとデメリットをまとめたので、独学で勉強しようか悩んでいる方は、参考にしてください。

独学にかかる時間は300時間

高卒認定試験の勉強で、300時間を私は使いました。

私と同じ方法(※後程紹介します)で勉強すると、300時間で試験に合格できることになります。

- 毎日30分ずつ勉強する場合=1年8ヶ月かかる

- 毎日1時間ずつ勉強する場合=10ヶ月かかる

- 毎日2時間ずつ勉強する場合=5ヶ月かかる

短期間で試験に合格したい方は、1日の勉強時間を長めに確保して毎日勉強しましょう。

合格率を引き上げる、効率が良い勉強方法

無駄なく学習することで、高卒認定試験の合格率を引き上げることができます。

各科目の無駄がない勉強方法を紹介します。

各科目の勉強方法

- 【国語】漢文のみ勉強する

- 【数学】出題傾向に応じて、解き方の知識を身に付ける

- 【英語】基礎を固めて、英文解釈をじっくり勉強する

- 【歴史】大まかな歴史の流れを理解する

- 【地理】読解力を身に付ける

- 【理科】物理基礎→演習で解き方を覚える、その他科目→ひたすら暗記

- 【公共】読解力を身に付ける

それぞれの勉強法を詳しく見ていきましょう。

【国語】漢文のみ勉強する

国語では、漢字、現代文、漢文、古文について出題されます。

- 現代文:現在使われている文字で書かれた文

- 漢文:漢字のみで書かれた文

- 古文:平安時代から江戸時代までの文字で書かれた文

高卒認定試験における現代文と漢字の問題は、勉強しなくとも解ける難易度となっています。

過去問の現代文と漢字の問題において、7割ほどの問題に正解できるのであれば、現代文と漢字は勉強しなくともよいでしょう。

現代文と漢字の勉強方法は「小説を読む」というのがオススメだよ

漢文と古文の問題は勉強しなければ、ほぼ解けません。しかし、漢文と古文の両方を勉強する必要はありません。

漢文か古文のどちらかの問題を解けるようになれば、合格点を取れる可能性は高いからです。

古文に対して漢文は覚える量が少なくなっています。そのため、漢文を学習するのがオススメです。

漢文の勉強方法

- 返り点(文字を読む順序)を覚える

- 句法(文法)を覚える

- 漢文の問題をひたすら解く

現代文と漢字の問題が解けるのであれば、漢文のみを勉強しましょう。

>>【高卒認定試験の合格者が語る】国語の勉強方法|出題傾向や対策を紹介

【数学】出題傾向に応じて、解き方の知識を身に付ける

まずは、高卒認定試験の過去問を読みましょう。

数学の出題内容はパターン化しています。過去問を先に読んで出題パターンを掴むことで、覚える内容を絞ることができます。

| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | |

| 大問1 | ・単項式と多項式の計算 ・因数分解 | ・展開 ・分母の有理化 | ・集合 ・命題 | なし | なし |

| 大問2 | 一次不等式の計算問題 | 一次不等式の文章問題 | なし | なし | なし |

| 大問3 | 二次関数のグラフ | 二次関数の定数を求める | 平方完成 | なし | なし |

| 大問4 | 二次関数の最大と最小 | 二次方程式 | 二次不等式 | なし | なし |

| 大問5 | 三角比を使って辺の長さや、角度を求める | 180°-θ、90°-θ | 三角比の相互関係 | 余弦定理 | ・正弦定理 ・三角形の面積 |

| 大問6 | 平均値、中央値、最頻値など | 箱ひげ図 | 分散 | 散布図 | なし |

過去問で出された問題の解き方について解説している、参考書のページには付箋を貼っておきましょう。

例えば「1+1」という問題が出されたら、足し算の基本的な解き方を解説しているページに、付箋を貼っておきます。

付箋を貼ることで、覚える内容の絞り方が分かるんだ

すべての過去問を読み終えたら、問題の解き方に関する基礎知識を覚えます。参考書で付箋が貼ってあるページを読みましょう。

「なぜそうなるのか」を理解しながら、解き方の知識を身につけてください。

付箋が貼ってあるページを読み終えたら、高卒認定試験の過去問を解きましょう。

数学は過去問を解くことが特に大切なんだ

過去問の解けない問題を減らすことで、数学の点数は稼げます。試験の出題内容がパターン化しているからです。

解けない問題を減らすには、解き方を理解する必要があります。

過去問集では「その答えになる理由」が解説されています。解き方を理解しやすいので、過去問を解くときは過去問集を使うのがオススメです。

過去問集を使わない場合は、参考書やネットを使って解き方を理解しましょう。

数学の勉強法まとめ

- 過去問を読んで参考書に付箋を貼る

- 参考書で付箋が貼ってあるページを読む

- 過去問を解いて、解けない問題を減らす

>>【合格者が語る】高卒認定試験「数学」の勉強法|対策や問題の出題範囲を解説

【英語】基礎を固めて、英文解釈をじっくり勉強する

人気講師である関正生さんが、著書『世界一わかりやすい英語の勉強法』で紹介している内容をもとに、勉強法を紹介します。

まずは、中学〜高校1年レベルの英単語を1000語ほど覚えましょう。試験までの期間が短いときは、覚える英単語を減らしてもよいです。

英単語を覚えるコツ

- 1ヶ月に6回、同じ単語に目を通す

- 1つの意味に絞って覚える

- 「英語→日本語」という順番で英単語を読む(例:「repair→修理する」の順に読む)

1時間で100語ずつ、英単語に目を通してください。

1回ずつ目を通すんじゃなくて、1ヶ月で6回ずつ同じ単語に目を通そう

英単語を覚えるのと同じタイミングで、英文法も覚えます。

英文法を覚えるときは、「なぜそうなるのか」という理屈を理解してください。

理屈を理解することで、英文法に対する正しい認識が分かります。その結果、英文法を正しく使えるようになるのです。

キリのよいところまで参考書を読んでから、問題集を解きましょう。問題集は5回ほど解き直してください。

問題集の答え合わせをするときは、「なぜそうなるのか」を理解してね

英単語と英文法を覚えたら、英文解釈の勉強に取りかかります。

短い英文の構造について考えて、文の意味を正しく読み取ることを英文解釈と言います。

3つのことを意識しながら、英文解釈の問題集を解きましょう。

英文解釈で意識すること

- 文の構造を理解する(単語の役割を理解する)

- 単語の役割を意識しながら日本語に訳す

- 解答の解説を読み込む

英文解釈の勉強には、たくさんの時間を使おう

続いて、長文読解の学習に取りかかってください。

長文の問題をたくさん解きましょう。長文を読むときは、文の構造を考えて音読をします。

音読によって、日本語に訳すことなく英文の意味が分かるようになります。

読解のスピードを上げることができるので、英文を読むときは必ず音読をやりましょう。

英語の勉強法まとめ

- 単語と文法を覚える

- 英文解釈の問題を解く

- 長文の問題を解く

【歴史】歴史の大まかな流れを理解する

歴史では、18世紀以降に起こった出来事について問われます。

西暦1700年より、あとの内容に絞って勉強しよう

歴史の大まかな流れを掴むために、まずは参考書を読みましょう。「なぜそれが起こったのか」という、出来事の因果関係を「流れ」と言います。

キリのよいところまで参考書を読んだら、歴史の流れを説明してみましょう。

スムーズに説明できれば、次の範囲に学習を進めます。説明できなければ、参考書を読み返しましょう。

流れを掴むときに意識すること

- 出来事が起こった理由を考えながら参考書を読む

- スピード重視で学習を進める

流れを掴むときは、用語を覚えなくてもいいよ。とにかく、早く流れを掴もう

歴史の流れを掴んだら、用語を暗記します。歴史の流れとのつながりを意識しながら、参考書などで用語を覚えましょう。

例えば、「1939年9月にポーランドへドイツが侵攻したことで、起こった戦争があったよな。その戦いが第二次世界大戦って言うのか」というように、用語を覚えます。

キリのよいところまで参考書を読んだら、用語の意味を説明します。説明できない用語があれば、参考書を読み返しましょう。

すでに覚えた用語について書かれているページは、読み返すときに読み飛ばしても構いません。

覚えたい用語をすべて説明できたら、次の範囲に学習を進めよう

用語の暗記が終わったら、問題集で知識を定着させましょう。

歴史の勉強法まとめ

- 歴史の大まかな流れを理解する

- 用語を暗記する

- 問題集を解く

【地理】読解力を身に付ける

高卒認定試験の地理では、資料読み取り問題が多く出題されます。したがって、必要な情報を資料から読み取れるようになることが大切です。

資料から情報を読み取る力を身に付ける方法

- 読解力を磨く

- 知らない用語を減らす

日本語の文法を学習して、まずは読解力を磨きましょう。

高い読解力が身に付けば、文章の意味を正しく読み取れるようになります。すなわち、資料から情報を読み取りやすくなると言えます。

日本語の文法の学習方法

- 中学国語の参考書などで、文法の知識(品詞など)を頭に入れる

- 文法について意識して本を読む

- 文法について意識しながら、読んだ本の感想を書く

文法の学習が終わったら、地理の用語を覚えましょう。知らない用語が多ければ、文章の意味を正しく読み取れないからです。

地理の用語を覚えるときは、「地理A」の過去問を先に読んでおこう

知らない用語が過去問で出てきたら、参考書で用語の解説に線を引きます。また、用語の解説が書かれているページには、付箋を貼りましょう。

3〜5年分の過去問を読み終わったら、参考書で用語を覚えます。付箋が貼ってあるページで、解説に線が引かれている用語だけを覚えてください。

用語の意味を覚えたら、3〜5年分の「地理A」の過去問を解きましょう。

過去問を解くことで、用語の知識を記憶に定着させるんだ

解けない過去問があれば「なぜ解けないのか」を理解して、必要に応じて参考書を読み返してください。

地理の勉強法まとめ

- 日本語の文法を学習して、読解力を磨く

- 地理の用語を参考書で覚える

- 過去問を解いて、知識を定着させる

【理科】物理基礎→演習で解き方を覚える、その他科目→ひたすら暗記

理科では、2〜3科目を選んで試験を受けなければいけません。

理科の選択科目

- 物理基礎

- 化学基礎

- 地学基礎

- 生物基礎

- 科学と人間生活

物理基礎とその他の科目では勉強法が違うので、勉強法を分けて紹介します。

化学基礎、地学基礎、生物基礎、科学と人間生活の勉強法

キリのよいところまで参考書を読んでください。化学基礎は理解を重視しながら読んで、他の科目は速く読むことを重視しましょう。

キリのよいところまで読んだら、問題集を解きます。参考書で学んだ範囲の問題を解いてください。

8割くらいの問題を解けるようになろう!

8割ほどの問題が解ければ、よほど簡単な問題集を使っていない限り、基礎知識は身に付いています。つまり、試験で合格点を取れる力が身に付いているのです。

8割ほどの問題を解き終わったら、別の範囲も同じように学習しましょう。

全ての範囲で学習が終わったら、過去問を解きます。

覚えていないところがあれば、学習をやり直そう

全ての過去問を解けるようになってください。

化学基礎、地学基礎、生物基礎、科学と人間生活の勉強法まとめ

- キリのよいところまで参考書を読む

- 問題集で基礎知識を定着させる

- 全ての過去問を解く

>>【自己採点90点の合格者が語る】高卒認定試験「化学基礎」の勉強方法

物理基礎の勉強法

物理の現象がどういった仕組みで起きているのかを、まずは理解しましょう。

どんな力が組み合わさって現象が起きているのかを理解することで、どの公式を使って問題を解けばよいのか、が分かるようになります。

参考書やネットを活用して、現象の理解を深めよう

現象が理解できたら、公式を暗記します。

キリのよいページまで参考書を読んで、暗記した公式を紙に書きましょう。思い出せない公式があれば、参考書を読み返します。

覚えなければいけない全ての公式が暗記できるまで、「参考書を読む→公式を紙に書く」という方法で学習しましょう。

公式が何を表すのかについて理解しておくと、問題を解きやすくなるよ

公式を暗記できたら、解き方の知識を問題集で覚えます。

間違えた問題があれば解答の解説を読んで、なぜ間違えたのかを理解しましょう。正しい解き方が分かったら、間違えた問題を解き直します。

「問題を解く→解答の解説を読む」という流れは、問題に正解できるまで繰り返してください。

問題集を解き終わったら過去問にチャレンジします。

解き方の知識を過去問でもストックしよう

過去問における全ての問題を、最終的には解けるようになりましょう。

物理基礎の勉強方法まとめ

- 現象の仕組みを理解する

- 公式を覚える

- 問題集を解く

- 過去問を解く

【公共】読解力を身に付ける

資料から情報を読み取るタイプの問題が、公共では多く出題されます。地理の勉強法と同じように、国語の文法を勉強して読解力を身に付けましょう。

読解力の身につけ方は、地理の勉強法を参考にしてね

公共で出題されるのは、資料読み取り問題だけではありません。用語などの知識も問われます。

参考書で用語の知識を身に付けましょう。

参考書で用語を覚える方法

- キリのよいところまで参考書を読む

- 参考書で覚えた用語を、紙に書く

- 紙に書けなかった(思い出せなかった)用語を、参考書で覚え直す

- 覚えたい用語を全て紙に書けたら、学習範囲を次に進める

公共では時事問題が出題されることもあります。近年に起きた出来事についての問題が時事問題です。

新聞やニュースなどで「いま起こっている出来事」を把握することで、時事問題は対策できます。

「いま起こっている出来事」に関する情報を、集める癖を付けましょう。

公共の勉強方法まとめ

- 読解力を身に付ける

- 参考書で用語を覚える

- 情報媒体で「いま起こっている出来事」の情報を集める

独学に役立つオススメ教材

目的に合った教材を使うことで、勉強の効率は良くなります。

速く泳ぐために走り方を教わっても、泳ぐスピードは上がりませんよね。高卒認定試験に合格したいなら、試験の難易度に合った教材を使わなければいけないのです。

高卒認定試験の勉強に使える教材を紹介していくよ!

参考書

参考書を選ぶポイント

- 解説が分かりやすいものを選ぶ

- 読みやすいものを選ぶ

- 難易度が低いものを選ぶ

3つの条件に当てはまっている参考書を、科目ごとに紹介します。

国語(漢文):漢文早覚え速答法

よく使う10の句法(漢文の文法)を、厳選して紹介しているのが『漢文早覚え速答法』です。

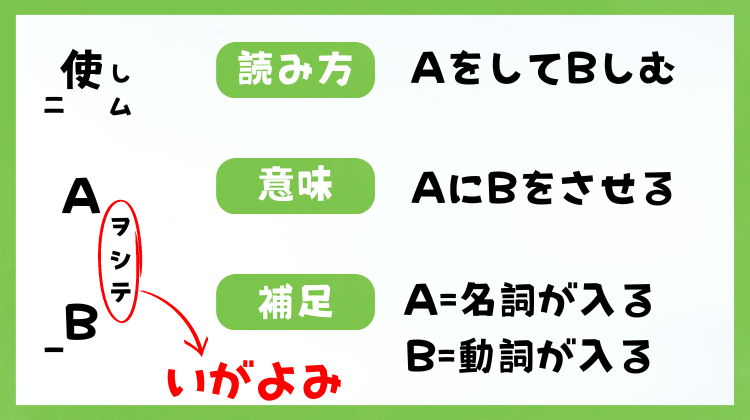

この参考書では「いがよみ公式」を使って、10の句法を覚えます。「いがよみ」とは、漢文における「漢字以外の読み」を指す言葉です。

「いがよみ公式」で句法を覚えると、漢文の読み方や意味が分かりやすくなります。

『漢文早覚え速答法』を使って、句法の学習を効率よく進めましょう。

数学:やさしい高校数学(I・A)

本書では、学習者がつまずくポイントを調べ上げて数学を解説しています。

学習者がつまずきやすいポイントでは、解説が詳しくなっています。そのため、『やさしい高校数学』は内容が理解しやすいのです。

分からない部分があっても人に聞けない独学者に、『やさしい高校数学』は最適な参考書だと言えます。

英語:英単語ターゲット1200

中学〜高校1年レベルの英単語や熟語を載せている単語帳が『英単語ターゲット1200』です。

高卒認定試験に出てくる英単語も中学〜高校1年レベルだよ

高卒認定試験のレベルと合っているので、英単語帳は『英単語ターゲット1200』を使いましょう。

英語:中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく

中学レベルの英文法を分かりやすく解説したのが、『中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく』です。

イラストや図が多用されており、分かりやすい文章で解説されているので、内容を理解しやすい参考書となっています。

また、参考書の内容について解説した講義動画を利用することで、内容をより理解できます。

>>『中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく』の講義動画

理解しやすい参考書を探している方は、『中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく』を使いましょう。

英語:とってもやさしい英文読解

こちらは「中学英語の理解が怪しい」という方でも使える、英文解釈の参考書です。

『とってもやさしい英文読解』の特徴は、出てくる英単語のレベルが低い点です。中学レベルの英単語が使われていて、少し難しい英単語には和訳が付いています。

本書を利用することで和訳を調べる回数が減るので、英文解釈の勉強を効率よく進められます。

英語の知識がゼロという方でも、『とってもやさしい英文読解』を使えば、問題なく学習を進められるでしょう。

英語:英語長文ハイパートレーニング 超基礎編

中学生でも解けるレベルの長文問題が12題、本書には収録されています。

それぞれの問題に対して詳しく解説が記されており、解説を読み込むことで、英文読解力を大きく伸ばすことができます。

基礎的な英語長文を読む力を身に付けられるのが、『英語長文ハイパートレーニング 超基礎編』なのです。

歴史:よくわかる高校歴史総合

歴史の流れを掴みやすい点が『よくわかる高校歴史総合』の特徴です。

出来事をストーリーにして、本書では歴史を解説しています。出来事の因果関係を理解しやすいので、歴史の流れが掴みやすくなっているのです。

『よくわかる高校歴史総合』で歴史の流れを掴んで、学習を効率よく進めましょう。

理科(科学と人間生活を除く):きめる!共通テスト シリーズ

『きめる!共通テスト』シリーズのコンセプトは、「面白く・分かりやすく・読みやすい」です。

中でも特筆すべきなのが「分かりやすさ」。例えを多用するなどして、内容が分かりやすく解説されています。

理解がスラスラ進むので、本書を使えば学習を効率よく進められるのです。

地理:村瀬のゼロからわかる地理B 系統地理編

地理の理解を深められる参考書が、『村瀬のゼロからわかる地理B 系統地理編』です。

「なぜそうなるのか」を、本書では詳しく解説しています。つまり、現象が起こる理屈を理解しやすいのです。

現象の理屈を理解しておくと、地理の問題は解きやすくなります。知識を応用できるからです。

『村瀬のゼロからわかる地理B 系統地理編』で地理の理解を深めて、知識を応用できるようになりましょう。

公共:直前30日で9割とれる 河合英次の共通テスト 現代社会

現代社会と公共では同じ内容を学習します。現代社会の参考書でも、公共の対策はできるのです。

現代社会の参考書を紹介するけど、気にしないでね

『直前30日で9割とれる 河合英次の共通テスト 現代社会』は、重要な用語のみを覚えられる公共の参考書です。

用語を無駄なく覚えられるので、本書を使うことで公共の学習を効率よく進められます。

問題集

問題集を選ぶときのポイント

- 問題の量が多いものを選ぶ

- 解答の解説が分かりやすいものを選ぶ

- 基礎問題が多いものを選ぶ

3つの条件に当てはまる問題集を紹介します。

※地理と公共では問題集を使わないので、地理と公共のオススメ問題集は紹介していません。

国語(漢文):ステップアップノート10

漢文を読む順序や句法(文法)について、『ステップアップノート10』では出題されます。

問題の難易度は基礎レベルです。『ステップアップノート10』を使うことで基礎レベルの漢文は、読めるようになります。

高卒認定試験で出題されるのは、基礎レベルの漢文を使った問題です。

したがって、『ステップアップノート10』を使えば、高卒認定試験の漢文に関する問題が解けるようになるのです。

『漢文早覚え速答法』っていう参考書と一緒に使ったら、より効率よく勉強できるよ

『漢文早覚え速答法』と併用して勉強する方法は、次の動画で解説されています。

数学:数学Ⅰ・A 入門問題精講

『入門問題精講』では、解答の解説が詳しく書かれています。「なぜ解けるのか」を理解しやすいので、解き方の知識が身に付きやすくなっているのです。

参考書としても『入門問題精講』は使えるよ

用語の意味なども、『入門問題精講』では詳しく解説してあります。そのため、参考書の役割も本書は果たしてくれます。

「参考書+問題集」のようなイメージの問題集が『入門問題精講』なのです。

英語:英文法パターンドリル 中学全範囲

中学レベルの英文法の知識を身につけることに適した問題集が、『英文法パターンドリル 中学全範囲』です。

本書には1500問が収録されています。問題が多いので、英文法の知識を定着させるのに本書は最適です。

学習するテーマごとに、15問ずつ出されるよ

中学レベルの英文法に関する知識を、『英文法パターンドリル 中学全範囲』で定着させましょう。

英語:英文読解入門10題ドリル

中学3年〜高校1年レベルの、英文解釈の問題集が『英文読解入門10題ドリル』です。

本書を使えば英語の学習を挫折しづらくなります。英語の学習を挫折する要因の一つが、英文で使われている単語の意味が分からない点にあります。

本書では、簡単な単語にも和訳が付いています。知らない単語が出てきても調べる必要がないので、スラスラと学習を進められるのです。

英語に苦手意識を持っている人には、特にオススメしたい一冊となっています。

歴史:よくわかる高校歴史総合問題集

オススメ参考書『よくわかる高校歴史総合』で得た知識を、定着させるのに最適な問題集が『よくわかる高校歴史総合問題集』です。

学習テーマごとに3つのステップがあり、それぞれのステップは下記の内容になっています。

- ステップ1:重要情報がまとまっている

- ステップ2:一問一答

- ステップ3:4択問題や正誤問題など

1つの問いに対して、1つの用語を答える形式の問題が一問一答だよ

本書の問題を解き終えることで、高卒認定試験で必要な基礎知識を、一通り身に付けることができます。

理科(科学と人間生活を除く):マーク式基礎問題集

たくさんの基礎問題を収録しているのが『マーク式基礎問題集』の特徴です。

基礎的なことしか高卒認定試験では問われないので、『マーク式基礎問題集』で知識を定着させれば、合格点を取りやすくなります。

すなわち、高卒認定試験の対策に使う問題集としてピッタリなのが、『マーク式基礎問題集』と言えます。

講義動画

講義動画の利用方法を選ぶときに意識すること

- 講師の質

- 視聴時間の長さ

- 利用料金

3つの条件を踏まえたうえで、講義動画のオススメ利用方法を紹介します。

YouTube

講義動画を『YouTube』で視聴するメリットは、無料で視聴できる点です。

予備校講師や高学歴のユーチューバーなどが、たくさんの講義動画をアップしており、講義の質が良い動画も多く存在します。

質が良い講義動画を無料で視聴できるので、勉強にかかる費用を減らせます。

しかし、効率よく勉強したい方には『YouTube』の講義動画は向いていません。

質が悪い講義動画も『YouTube』にはあります。質の悪い講義動画を視聴すると、勉強時間が無駄になって、勉強の効率が悪くなるのです。

「勉強の効率は気にしない」かつ「費用を抑えたい」という方は、『YouTube』の講義動画で勉強を進めましょう。

学びエイド

2024年5月時点で6万6千本の講義動画を提供している、動画学習サービスが『学びエイド』です。

『学びエイド』の特徴として挙げられるのは、講義動画の視聴にかかる時間が短い点です。

1本の動画を見るのに、かかる時間は5分くらいだよ

必要な情報を5分で解説するために、雑談などの学習に関係ない要素は省かれています。したがって、無駄なく学習を進めたい方に『学びエイド』の講義動画は最適です。

『学びエイド』は無料でも利用できますが、無料で利用する場合は、1日に視聴できる動画の数が3本に制限されます。

『学びエイド』を無制限で利用したい場合は、月額1650円(税込)の料金を支払ってプレミアム会員にならなければいけません。

無料会員として利用するのが、個人的にはオススメ!

学習効率を重視する方は『学びエイド』を利用しましょう。

スタディサプリ

『スタディサプリ』とは、株式会社リクルートが運営する通信教育サービスです。

『スタディサプリ』には、さまざまなコースがあります。その中の一つであるベーシックコースでは、月額2178円(税込)を支払うことで、約4万本の講義動画を視聴できます。

講義をするのは、大手予備校に在籍している人気講師だよ

分かりやすい講義によって理解がスラスラ進むので、勉強を効率よく進められます。

また、雑談を交えながら楽しく学習を進められる点も、魅力の1つです。

分かりやすい講義で楽しく勉強したい方は、『スタディサプリ』を利用しましょう。

14日間の無料体験を実施中

勉強スケジュールの立て方

勉強スケジュールを作るときの、3つの手順を紹介します。

- ステップ1:目標を立てて細分化する

- ステップ2:長期的な勉強スケジュールを作る

- ステップ3:短期的な勉強スケジュールを作る

【ステップ1】目標を立てて細分化する

まず「大目標」を立てます。最終的に達成したい目標が「大目標」です。その後「中目標」と「小目標」を立ててください。

- 大目標=最終的なゴール(例:高卒認定試験に合格する)

- 中目標=大目標を達成するために、やるべきこと(例:数学で合格点を取れるようになる)

- 小目標=中目標を達成するために、やるべきこと(例:数学で二次関数の学習を終わらせる)

目標を細分化することで、やるべきことが明確になります。

【ステップ2】長期的な勉強スケジュールを作る

「大目標」「中目標」「小目標」を、いつまでに達成するのかを決めます。

例えば、「6月までに『中目標』を達成する」のように、目標を達成する期日を大まかに決めてください。

「いつまでに何をやるのか」を明確にしてね

【ステップ3】短期的な勉強スケジュールを作る

1週間の具体的な勉強スケジュールを作ります。

予定が狂ったときにスケジュールを調整できるように、短期的なスケジュールは1週間ごとに作ってください。

勉強の予定がない日を、1日は必ず入れてください。もし予定通りに学習が終わらなかったら、予定がない日を使って学習を終わらせましょう。

短期的なスケジュールの例

高卒認定試験を受けるまでの期間が1年で、1日に2時間の学習時間が確保できるときの、短期的なスケジュールの例を紹介します。

- 月曜:予定を空けておく日

- 火曜:英単語を100語覚える(1時間)、数学の参考書P12〜16(30分)、復習(30分)

- 水曜:英単語を100語覚える(1時間)、英文法の参考書P10〜14(30分)、復習(30分)

- 木曜:英単語を100語覚える(1時間)、数学の参考書P17〜21(30分)、復習(30分)

- 金曜:英単語を100語覚える(1時間)、英文法の参考書P15〜19(30分)、復習(30分)

- 土曜:英単語を100語覚える(1時間)、数学の参考書P22〜26(30分)、復習(30分)

- 日曜:英単語を100語覚える(1時間)、英文法の参考書P20〜24(30分)、復習(30分)

※かっこの中の時間は、学習に使う時間です。

勉強を習慣化する方法

勉強を習慣化するためのテクニックとして、『if than プランニング』があります。

「イフ ゼン プランニング」って読むよ

「行動Aをやったら行動Bをやる」と決めておくことが『if than プランニング』です。

行動するときに人間の脳は「きっかけ」を必要とします。例えば「お腹が減ったから、食べ物を食べる」のように、行動するのかを決めているのは「きっかけ」なのです。

行動するときに「きっかけ」を必要とする仕組みを利用して、『if than プランニング』では物事を習慣化しやすくします。

『if than プランニング』に関する研究

『if than プランニング』の効果を調べた研究を紹介しましょう。

「月曜・水曜・金曜」の仕事前にジムへ行くことを、この研究では被験者に習慣付けてもらいます。

2つのグループに被験者は分けられます。

- グループA:if than プランニングを取り入れるグループ

- グループB:if than プランニングを取り入れないグループ

数週間たったときに、グループBでジム通いを続けている人の割合は39%でした。それに対してグループAでは、91%の人がジム通いを続けていたのです。

「スマホを触りたかったら英単語を一つ覚える」のように、『if than プランニング』を活用して、勉強の習慣を身に付けましょう。

暗記効率を高める方法

暗記効率を高める方法を、科学的根拠に基づいて2つ紹介します。

- アクティブリコール

- 復習

アクティブリコール

暗記効率を高めるために、効果的なのが『アクティブリコール』です。能動的にアウトプットすることを『アクティブリコール』と言います。

アウトプットとは知識を使うことです。

アウトプットの例

- 覚えたことを白紙に書く

- 覚えたことを人に説明する

- 覚えたことを思い出す

重要ではない情報を脳は、すぐに忘れてしまいます。何度も知識を使うことで、「この情報は重要だから忘れちゃダメ」と脳に刷り込むことができるのです。

その結果、知識が定着しやすくなります。

カーピックとローディガーという2人の心理学者が、2006年に行った研究などで、『アクティブリコール』が効果的であることは証明されています。

アウトプットを繰り返して、知識を効率よく定着させましょう。

復習

一度で覚えるよりも間隔を空けて何度も覚え直す方が、知識は定着しやすくなります。

何度も出てくる情報は、重要だと脳に判断されるからです。

心理学者であるバーリックが1979年に行った実験などで、復習に知識を定着させる効果があることは、実際に証明されています。

復習を繰り返して、知識を定着させましょう。

具体的には、どのタイミングで復習すればよいのでしょうか?

復習のタイミング

- 勉強してから1日後

- 勉強してから7日後

- 勉強してから30日後

計3回、復習してね

高卒認定試験のオススメ勉強法まとめ

高卒認定試験は決して難しい試験ではありません。まとまった時間を確保して正しい方法で勉強できれば、必ず合格できます。

つまり、紹介した方法で勉強を続けることができれば、試験には必ず合格できるのです。

大切なのは勉強を続けること。どんなに正しい方法で勉強しても、知識ゼロから高卒認定試験に合格するには、ある程度の時間が必要です。

勉強が続かなければ、当然ですが「ある程度の時間」は確保できません。

紹介した方法で勉強を続けて、高卒認定試験に合格しましょう。

応援してるよ!!

コメント